就活は「住宅手当」もポイント!押さえておきたい福利厚生とは

2024/9/27更新

はじめに

就活を進めるにあたって、福利厚生をポイントに企業選びをしている方もいるのではないでしょうか。

「住宅手当って聞いたことあるけど、実際どんな制度なの?」そんな疑問をお持ちではないですか?

住宅手当は、福利厚生のひとつ。

いくつかの企業で採用しており、就職後の生活を助けてくれる非常にありがたい手当です。

「手当っていくらまで支給されるんだろう」「何か条件があるのではないか」とさまざまな疑問が頭をよぎることでしょう。

この記事では住宅手当の仕組みや手続き方法、さらに押さえておくべき注意ポイントを徹底解説しています。

- 住宅手当について詳しく知りたい方

- 住宅手当の受給を考えている方

- 住宅手当に関する疑問や不安がある方

- 福利厚生の整った企業に就職したい方

ぜひ以下の記事もあわせて参考にしてください。

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

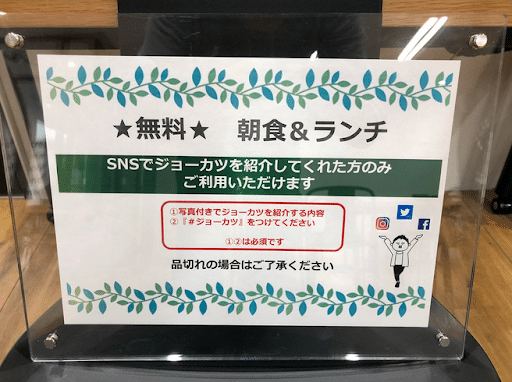

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

節約のポイントとなる住宅手当は?

物価高騰が続く昨今、「社会人になったら上手に節約をしたい」と考える学生も少なくありません。

とくに家賃は大きな出費。

だからこそ、少しでも節約したいですよね。

そんなあなたにぜひ知ってほしいのが「住宅手当」です。

住宅手当とは、企業が従業員に対して家賃の一部を補助する制度のことをいいます。

毎月の家賃負担を軽減し、生活をグッと楽にしてくれる福利厚生のひとつです。

ただし、住宅手当は企業が必ず支給しなければならないものではありません。

金額も企業によってさまざまです。

まずは以下で、住宅手当の仕組みやポイントについて詳しく解説していきます。

住宅手当の種類

住宅手当には、主に「全額支給型」と「一部支給型」の2種類があります。

どちらの制度を導入しているかは企業によって異なるため、入社手続きを進める前に、必ず会社に確認しておきましょう。

全額支給型

文字通り、毎月の家賃が全額会社から支給される制度です。

自己負担がほぼゼロになるため、住宅費の心配をすることなく新生活をスタートできます。

特に、収入が安定しない新入社員や、家賃の高い都市部で働く従業員にとっては、非常にありがたい制度といえるでしょう。

ただし、家賃の上限が設定されている場合や、会社が指定する物件に住む必要がある場合もあります。

自由度が高い反面、選択肢が狭まる可能性があることは理解しておきましょう。

一部支給型

会社から一定額が支給され、残りの家賃は自己負担となる制度です。

家賃補助ともいわれています。

自己負担額は、家賃の相場や地域、個人の役職や家族構成などによって変動することが特徴です。

例えば、家賃相場が高い都心部では、高めに設定されるケースが多い傾向にあります。

全額支給型に比べると自由度が高く、自分のライフスタイルや予算に合わせて物件を選ぶことができるのが特徴です。

一方で、毎月の家賃の一部を自分で支払う必要があるため、支出計画をしっかり立てることが重要です。

その他の補助

住宅手当以外にも、さまざまな住宅関連の補助制度が存在します。

例えば、敷金や礼金の支払い、引っ越し費用の一部を補助してくれるなどです。

こういった制度は、全額の負担ではないものの、入居時の初期費用を抑えたり、転勤時の負担を軽減したりするのに役立ちます。

住宅補助の内容は企業によって大きく異なるため、福利厚生を比較検討する際には、住宅手当だけでなく、これらの補助制度についても確認しておくと良いでしょう。

節約に関しては、以下の記事も参考になるはずですので、ぜひあわせてお読みください。

住宅手当が支給される理由

住宅手当は、従業員の生活の負担を軽減し、転勤や新規採用を支援することを目的としている制度です。

会社にとって損なのではないかと感じますが、従業員の生活費における負担を軽減することで、ストレスや不安を減らし、生産性の向上につながると考えています。

従業員と企業の双方にメリットのある福利厚生のひとつなのです。

住宅手当を受けるための条件とは

住宅手当は、多くの企業で福利厚生の一環として提供されていますが、その支給条件は企業によって大きく異なります。

ただし、住宅手当を受ける一般的な条件は、どの企業も共通です。

それは、正社員としての雇用形態が挙げられます。

企業が安定した雇用関係にある従業員に対して、より充実した福利厚生を提供する傾向があるためです。

正社員であることに加えて、企業によっては家族構成や居住地に関する条件を設定している場合があります。

- 扶養家族の人数(配偶者や子どもの有無)

- 住宅の所在地から会社までの距離

- その地域の一般的な家賃相場など

企業によって、上記のような条件が考慮されることがあります。

従業員の生活状況や通勤の負担などを考慮し、よりニーズに合った形で住宅手当を提供することを目的とするためのものです。

なかには、勤続年数に関する条件を設けている企業も存在します。

一定期間以上勤務した従業員に対してのみ住宅手当を支給することで、長期的な雇用関係を促進し、従業員の定着率向上を図る狙いがあるのでしょう。

住宅手当の条件は一概にはいえません。

そのため、住宅手当の受給を希望する場合は、企業の規定をよく確認し、必要な条件を満たしているかを確認することが重要です。

企業の福利厚生制度や人事ポリシーによって異なるため、詳細については所属企業の人事担当者などに問い合わせることをおすすめします。

福利厚生で企業を選ぶポイント

住宅手当だけでなく、企業が提供するさまざまな福利厚生は、あなたのワークライフバランスや将来設計に大きな影響を与えるはずです。

数ある選択肢の中から、本当に自分に合った福利厚生を見つけるためには、以下のポイントを意識しましょう。

- 自分のニーズに合った福利厚生のある企業か

- 用意されている福利厚生を使いやすい社風か

- 福利厚生の内容で会社の雰囲気を理解する

住宅手当は重要な要素ですが、それだけで企業を選ぶのは避けましょう。

さまざまな福利厚生を比較検討し、総合的に判断することで、あなたにとって最適な企業を見つけられるはずですよ。

以下の記事もあわせて参考にしてくださいね。

住宅手当のメリット・デメリット

では実際に、住宅手当を受けるとなった際どういったメリットやデメリットがあるのか気になるところです。

「住宅手当のある企業で働きたい」と考えている場合は、ポイントを押さえておくことが大切です。

「思っていた制度と違った」といったことにならないよう、知識をつけておきましょう。

メリット1:家賃の負担が軽減される

住宅手当を受給する最大のメリットは、家賃支払いという大きな負担を軽減し、自身や家族の生活費における経済的なゆとりを生み出すことです。

現代社会において、家賃は生活費の中でも大きな割合を占めることが多いといわれています。

特に都市部ではその傾向が顕著です。

家賃の支払いが家計を圧迫し、ほかの支出を抑えざるを得ない状況に陥ることも少なくありません。

住宅手当を受給することで、この負担を軽減し、より余裕のある生活を送ることが可能になります。

これから就職する新卒の方は、今後結婚や出産など、将来的に家族が増える可能性があるかもしれません。

それに伴う生活費の増加は避けられないでしょう。

特に、子どもの成長に合わせてより広い住宅が必要になることも考えられます。

住宅手当があることで、より子育てに適した環境の住宅を選択する余地が広がるかもしれません。

住宅手当は、単に毎月の支払額を減らすだけでなく、経済的な安定と将来設計への安心感をもたらすという点で、非常に大きなメリットがあるといえるでしょう。

メリット2:引っ越しの費用が抑えられる

住宅手当は、毎月の家賃負担を軽減するだけでなく、引っ越しに伴う費用負担を軽減するというメリットも持ち合わせています。

企業によっては、従業員の転勤や異動に伴う引っ越し費用を、住宅手当の一部として支給する制度を設けている場合があります。

転勤が多い職種やライフスタイルの変化に伴い頻繁に引っ越しをする人にとって、この制度は大きなメリットとなるでしょう。

入社を機に一人暮らしを考えている方にとっても嬉しいポイントです。

引っ越しには、さまざまな費用がかかります。

- 運搬費

- 敷金・礼金

- 仲介手数料

- 家具家電購入費

上記以外にもさまざまな費用が発生し、その総額は決して少なくありません。

こういった費用が積み重なると、経済的な負担は大きくなり、引っ越しそのものを躊躇してしまう原因にもなりかねません。

そこで、住宅手当によって引っ越し費用の一部または全額がカバーされれば、金銭的な心配を軽減し、より気軽に引っ越しをすることができるようになります。

ただし、引っ越し費用の負担額等は、企業によって異なるため注意が必要です。

デメリット:課税対象となり、納税額が増える

住宅手当は、経済的なゆとりを生み出す一方で、税負担の増加という側面も考慮しなければなりません。

住宅手当は、給与と同様に所得税や住民税の課税対象となります。

そのため、手当を受給することで年間の総所得が増加し、それに応じて所得税や住民税の納税額も増加するかもしれません。

例えば、年間で30万円の住宅手当を受給した場合、所得税率が10%だとすると、3万円の所得税が追加で発生することになります。

また、住宅手当を受給している場合は、年末調整が必要です。

年末調整では、年間の収入とそれに基づく源泉徴収税額を計算し、過不足を調整します。

住宅手当を含むその他手当もこの計算に含まれるため、正確な税額を把握し、必要に応じて追加納税の準備をする必要があります。

メリットがあるものは、必ずデメリットが存在するものです。

検討する際は、デメリットにポイントをあてながら決めるとよいでしょう。

住宅手当の上限額について

住宅手当の上限額は、企業によって大きく異なります。

一律に定められている場合もあれば、従業員の役職や家族構成、勤務地などに応じて変動する場合もあります。

まずは、自身の所属する企業の規定をしっかりと確認することが重要です。

上限額が明確に定められている場合、それを超える金額の住宅手当を受給することは基本的にできません。

やむを得ない事情で上限額を超える住宅手当の支給を交渉する際には、事前に十分な準備をしましょう。

例えば、希望する住宅の家賃相場や物件の状態、周辺環境、通勤の利便性などを具体的に示し、なぜ上限額を超える住宅手当が必要なのかを論理的に説明することも大切です。

また、交渉の余地があるかどうかは企業の方針によって異なるため、事前に人事担当者などに確認しておくことも忘れてはいけません。

ただし、交渉が成功した場合でも、上限額を超える分の家賃は自己負担となる可能性があることに注意が必要です。

企業によっては、上限額を超える部分については支給対象外とする場合や、一定の割合のみを支給する場合があります。

交渉の際には、これらの点についても明確に確認しておくようにしましょう。

対象となる物件は賃貸が基本

住宅手当の対象となる物件は、原則として賃貸物件となります。

これは、持ち家と比較して、賃貸物件の方が従業員の住居の流動性が高く、転勤や異動など、企業のニーズに合わせて柔軟に対応できるためです。

ただし、一部の企業では、持ち家に対しても住宅ローン補助などの形で住宅手当に相当する支援を行っている場合があります。

また、社宅や寮を提供している企業もあり、このような場合は、賃貸物件とは異なる形で住居費の補助を受けることが可能です。

賃貸物件を対象とする住宅手当の場合、物件の選択には、会社が定めた規定や条件を遵守する必要があります。

これらの規定は企業によって異なり、以下のような項目が考慮される場合があります。

規定例

| 規定 | 内容 |

| 物件の所在地 | 会社から一定の距離以内にあること、特定の地域に限定されることなど |

| 家賃額 | 上限額が設定されている場合や、従業員の給与や家族構成に応じて支給額が変動する場合など |

| 物件の広さ | 居住人数に応じて最低限必要な広さが定められている場合など |

| 物件の設備 | エアコンやバス・トイレ別など、最低限必要な設備が定められている場合など |

規定に違反する物件を選択した場合、住宅手当の支給対象外となる可能性があるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

退職時の住宅手当の扱いに注意

一般的に、会社を退職すると、それまで受けていた住宅手当や家賃手当も終了してしまいます。

このような状況で、公的な救済策として利用できるのが「住居確保支援金」です。

住居確保支援金制度は国が主体となり、実際の支給は各自治体が行います。

対象者は会社員だけでなく、自営業やフリーランスとして働いていた方も含まれます。

受給には一定の条件がありますが、失業などにより住居の確保が困難になった場合のセーフティネットとして、住居確保支援金制度の存在を覚えておきましょう。

住宅手当に関するQ&A

ここでは、住宅手当に関するよくある疑問に回答していきます。

住宅手当がない企業が多いって本当?

残念ながらそれは事実です。

近年、住宅手当を支給しない企業が増加傾向にあります。

特に、大企業よりも中小企業において、住宅手当の支給がないケースが目立っていることが実情です。

背景には、企業の経営状況や福利厚生制度の見直し、働き方の多様化などが挙げられます。

住宅手当は企業にとって大きなコスト削減となるため、業績が悪化したり、ほかの福利厚生制度を充実させたりする際に、真っ先に削減対象となってしまうのです。

また、リモートワークの普及により、従業員の居住地が自由になり、住宅手当の必要性が薄れていることも影響しています。

住宅手当があるかどうかは、企業のホームページや求人情報などを確認し、住宅手当の有無や支給条件などを事前に確認してくださいね。

以下の記事も参考になります。

住宅手当をもらっても自己負担が発生する場合がある?

はい、残念ながらあります。

家賃手当を受給していても、場合によっては自己負担が発生することがあるのが現状です。

例えば、家賃手当の上限額を超える物件に住む場合や、企業の規定により家賃の一部を自己負担しなければならないケースが考えられます。

自己負担額は、場合によっては家賃手当の支給額を上回る可能性もあるため、注意が必要です。

自己負担が発生するかどうか、またその具体的な金額は企業によって異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

住宅手当をもらっている人が住居の引っ越しをした場合どうなる?

家賃手当や住宅手当を受給している人が引っ越しをする場合、注意が必要です。

新しい住居の家賃によっては、自己負担が発生する可能性があるからです。

具体的には、引っ越し先の家賃が、現在受けている家賃手当の上限額を超える場合、その差額を自己負担しなければなりません。

そのため、引っ越しを検討する際には、まず自分が受けている家賃手当の上限額を確認し、引っ越し先の家賃と比較することが重要です。

そして、自己負担が発生する場合には、その金額を事前に計算し、家計への影響を把握しておきましょう。

住宅手当と社宅に住むのはどちらがお得?

住宅手当を受給して賃貸物件に住むのか、それとも社宅に住むほうがお得なのかは、個々の状況によって変わってきます。

住宅手当のメリットは、自分で住みたい物件を選べる自由度が高いことです。

しかし、支給額には上限が設定されていることが多く、希望する物件の家賃が上限額を超える場合は、差額を自己負担しなければなりません。

一方、社宅は一般的に相場よりも安価な家賃で住むことができます。

しかし、物件の選択肢が限られていたり、勤務地から遠い場合もあるため、通勤時間や生活の利便性を考慮することが重要です。

また、住宅手当の場合、支給額によっては社宅に住むよりも経済的に有利になるケースもあります。

最適な住居形態を選ぶためには、自身のライフスタイルや経済状況、通勤時間などを総合的に考慮し、それぞれのメリットとデメリットを比較検討することが大切です。

さいごに

住宅手当のポイントや福利厚生について詳しく解説しました。

住宅手当は、節約にもつながる非常にメリットの多い福利厚生のひとつですが、同時にデメリットとなる部分もあります。

就職活動では、住宅手当が自分にとって本当に必要な制度なのかをしっかりと見極めることが重要です。

志望する企業が住宅手当を提供しているか、自己負担額はどの程度になるのかを事前に確認しておきましょう。

住宅手当の内容は企業によってさまざまです。

支給額や物件の条件などを細かく確認することが大切です。

また、住宅手当以外にも、さまざまな福利厚生があります。

ホワイト企業に就職したいと考えている方は、福利厚生を基準に選ぶのもよいかもしれません。

ぜひこの記事を参考に、ブラック企業とホワイト企業を見極め、長く働ける待遇の良い企業をみつけてください。