中小企業の定義・メリット・デメリット、中小企業に就職したほうがうまくいくタイプについても解説!

2024/3/22更新

はじめに

「就職するなら上場企業や大企業に」と考えている就活生は少なくないと思われますが、卒業後、日本の学生の大多数は、中小企業に就職していくこととなります。

なぜなら、日本の会社で圧倒的比率を誇っているのは、中小企業だからです。

上場企業や大企業しか視野にない方もいると思いますが、中小企業には中小企業のよさがありますし、実際は資金力・マンパワーともに大企業と対等に渡り合える、または大企業よりも優位な中小企業も少なくありません。

なぜそのような現象が起こっているのかといえば、それは日本では法律で中小企業がカネ・ヒトというものさしだけで定義づけされているというのが、現実だからです。

つまり中小企業にも目を向け、就職活動を展開していくと、上場企業や大企業に就職するよりも、結果的に実りある社会人生活を送れる可能性があります。

そこで、この記事では中小企業への就職について気になっている就活生に向けて、定義、中小企業で働くメリット・デメリット、中小企業で働くほうがうまくいくタイプについて、解説していきます。

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

中小企業の定義

中小企業とは、まず、大企業及び小規模企業者に該当しない企業を指します。

中小企業について実は、さまざまな解釈が存在しているのですが、中小企業の定義は中小企業基本法と、独立行政法人中小企業基盤整備機構法で定められていますので、ご紹介します。

中小企業庁(中小企業基本法)の定義

下記表のとおり、資本金額・出資総額と従業員数で分かれています。

| 資本金額・出資総額 | 従業員数 | |

| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

なお、資本金・従業員数については両方とも満たす必要はなく、どちらかに当てはまれば中小企業となります。

ちなみに同法で定められている小規模企業者は、商業・サービス業を営む企業で従業員5人以下、製造業その他を営む企業で従業員20人以下の会社と定義づけされています。

中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構法)の定義

下表が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法における中小企業の定義です。

| 資本金額・出資総額 | 従業員数 | |

| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |

| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |

| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |

ちなみにホテルについてですが、中小企業庁は中小企業基本法上の業種については日本標準産業分類を参考とすべき旨を示しており、ホテルは、旅館と一括りで分類されていることから、ここはサービス業ではなく旅館業として取り扱われているものと解釈するのが自然です。

そのため資本金が5,000万円以下で190人の従業員が勤務しているホテルを運営している企業は、中小企業に分類されることとなりえます。

参照ページ

日本標準産業分類(令和5年6月改定、令和6年4月1日施行予定) 分類項目表

詳細は後述しますが、実は大企業は法律で定義づけされていません。

中小企業や小規模企業者が法律で定義されているのには、理由があり、それは国や自治体などが中小企業向け制度を充実させ、支援を行うという狙いがあるためです。

2023年度版「中小企業施策利用ガイドブック」には、中小企業向け施策として以下が掲載されています。

| 経営サポート | 技術力の強化、創業・ベンチャー支援、経営革新支援、新たな事業活動支援、知的財産支援、再生支援、雇用人材支援、海外展開支援、取引・官公需支援、経営安定支援、小規模企業支援 |

| 金融サポート | 融資制度、保証制度 |

| 財務サポート | 税制、会計、事業承継 |

| 商業・地域サポート | 商業・流通支援 |

| 相談・情報提供 | 相談窓口 |

上記のような支援を受けられるのは、中小企業の強みかもしれません。

参考ページ

大企業の定義

先述したように大企業については、法律で明確に定義されているわけではありません。

厚生労働省の過去の調査では、常用労働者 1,000人以上を大企業、100~999人を中企業、10~99人を小企業に区分していましたが、令和5年の厚生労働白書には、大企業とは従業員が301人以上の企業とする旨の記載も見られました。

参照ページ

厚生労働省 平成27年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義

しかしながら前項でご紹介した中小企業の定義を拡大解釈することで、大企業を下記表のとおり、定義づけすることができるでしょう。

| 資本金額・出資総額 | 従業員数 | |

| 製造業その他 | 3億1円以上 | 301人以上 |

| 卸売業 | 1億1円以上 | 101人以上 |

| サービス業 | 5000万1円以上 | 101人以上 |

| 小売業 | 5000万1円以上 | 51人以上 |

ちなみに大企業は、上記の資本金額・従業員数どちらも満たす必要があります。

ここでお気づきのとおり、資本金が3億円以上あっても、従業員が299人しかいないメーカーは中小企業に分類されますし、従業員が101人いても、資本金が5,000万円に満たないコールセンター運営企業は、中小企業ということになりえます。

加えて、3億1円の資本金があるものづくりメーカーの場合、従業員が301人で大企業、299人で中小企業と分類が変わるだけの話であれば、「大企業と中小企業、ざっくりと分けすぎ」「働くうえではどちらでもいい」と感じた就活生も少なくないはずです。

実際、法整備をしてきた立法や、支援を展開してきた行政庁もそう感じていたようで、企業区分について、新たな動きが出てきました。それは次項で解説します。

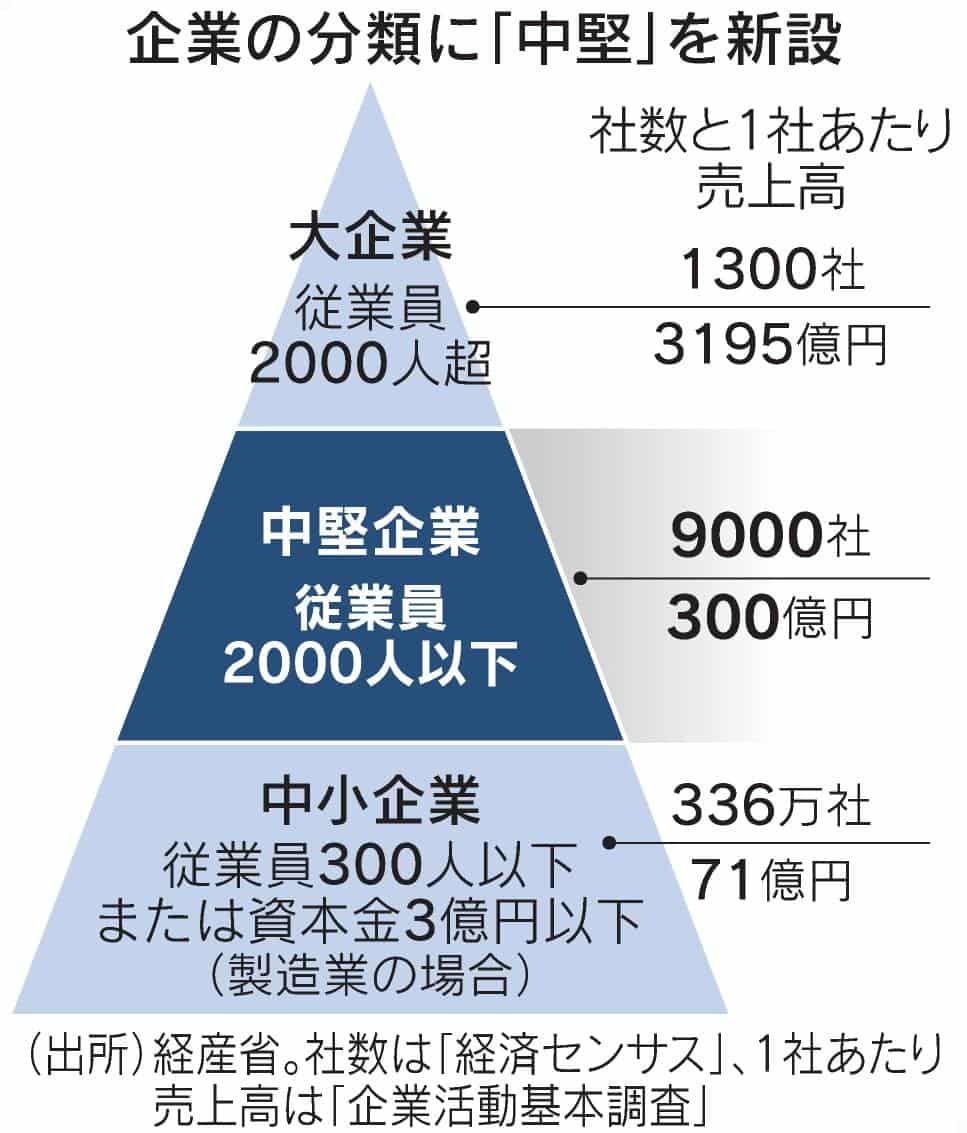

中堅企業の定義

中堅企業という言葉は昔から多用されており、令和2年12月から始まった「中堅企業・中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」でも用いられていました。

そして2024年2月、経済産業省は、産業競争力強化法改正案において、従業員2,000人以下の企業を「中堅企業」と定義づけすることを発表しています。

出典元

これにより、既に法律に定めがある中小企業の定義が変わることはありませんが、これから大企業は従業員2,000人以上、中堅企業は2,000人以下(中小企業以外)、中小企業は300人以下という3分類が定着していくものと思われます。

大企業がわずか1,300社、中堅企業が9,000社、そして中小企業が336万社あり、実に99%の企業が中小企業ということとなります。

そのため、大多数の大卒が、中小企業に就職しているというのが、現実なのです。

資本金3億円、従業員299人といった感じで、大企業とほとんど変わらない中小企業も少なくありませんし、少子高齢化、ロボットの参入などでいつ大企業(中堅企業)が、中小企業に再分類されても、おかしくはないのです。

ここまで説明してきて「もっと中小企業に目を向けてみようかな」と思われた方もいると思いますので、そこで次章以降、中小企業に就職して働くメリット・デメリットについて、見ていきます。

中小企業に就職するメリット5つ

中小企業は前出のとおり336万社あり、会社法では資本金1円の企業も認められていますし、従業員もわずか数人の会社もあることから、ピンキリではありますが、多くの中小企業で働く際、以下のメリット・デメリットを感じるでしょう。

1.スピード感をもって仕事が進んでいく

従業員が多ければ多い会社ほど、部・課・係が細分化されており、役職も部長、課長、係長、主任などのほか、それぞれに代理や補佐がつくこともあります。

そのため仕事を取引先やお客様と進めていくときに、決裁を必要とするのですが、新人のうちは、主任から社長まで順次、書類が回されていきますので、仕事は一時停止となり、思うように進みません。

しかし、中小企業で従業員が少なければ、組織がミニマムとなり、社長に決裁書類が届くまで、そう時間はかからないはずです。

そのため取引先やお客様を待たせることなく、仕事がスムーズに進む可能性が高いのです。

2.若手でも出世できる可能性がある

中小企業のなかには、ドーナツ化現象のように、中堅社員といえる世代の社員が著しく少ない、もしくはまったくいない会社も少なからず存在します。

転職してしまった、元々採用していなかった、人手不足、後継者不足となり、はじめて大卒を募集するなど、背景もさまざまです。

そのような中小企業で、力をいかんなく発揮できれば、若手のうちから主任、係長に大抜擢され、ゆくゆくは管理職へと登用されていく可能性が高くなります。

大企業に比べ、初任給やボーナスは少ないのかもしれませんが、20代のうちに出世できれば大企業に就職した同期と同じくらい、もしくはそれ以上に稼げるかもしれません。

3.裁量権の範囲が広い(なんでも任される)

要は、幅広く仕事ができ、経験を積めるということです。

中小企業のなかには、少数精鋭で会社を回しているところも少なくありません。

従業員が多い会社になれば、仕事は細分化され、上から任される業務は限られがちですが、従業員が少ない職場では基本みな多忙ですので、新人でも1日も早く戦力になることを望み、さまざまな仕事を割り振ります。

そのため、はじめのうちは研修・教育に注力し、様子を見ながら仕事を与えていくかもしれませんが、先輩社員のバックについて、ひととおり仕事を覚えて慣れてきたと上が判断したら、戦力としてなんでも任されるようになるでしょう。

しかしながら重要な判断、決裁が必要な項目は当然、先輩や上司にお伺いを立てていくこととなります。

4.経営者と距離が近く風通しがいい

大企業であれば、経営陣はもとより社長と顔を合わせることは、稀であり、見かけても立ち止まって会釈をする程度であり、気軽に話しかけたりすることは許されないでしょう。

しかしながら中小企業で少数精鋭の会社であれば、社長と朝礼で顔を合わせたり、直接話しかけられたり、世間話をすることもザラにありえます。

社員とのコミュニケーションを好む社長なら、積極的に仕事について話をすることもめずらしくはありませんので、風通しのよさも感じるでしょう。

5.会社と共に成長していける可能性がある

現在は中小企業かもしれませんが、ヒット商品を開発、リリースしたサービスが話題となり会社が急成長を遂げることもありえます。

東証グロース市場に上場を果たしたり、資本金や従業員が増えて中堅企業、大企業へと発展したりしていく過程を目の当たりにできるチャンスがあるのは、中小企業ならではで、大きな魅力でもあります。

鶏口牛後という四文字熟語があるのですが、鶏口となるも牛後となるなかれという故事成語として、国語(古典)で習った方もいると思います。

今回のテーマに当てはめれば「大企業に入って後ろのほうにいるよりは、中小企業に入って頭角を表せ」と解釈できるように、中小企業では大企業に入るよりも「バリバリ仕事ができる」可能性があるのです。

中小企業に就職するデメリット5つ

本章では、中小企業に入社するデメリットについて、見ていきます。

1.初任給、ボーナスが低め

正直、業績、売上がよくないと、私たちの給料は報われたものになりえません。

上場企業や大企業なら、世界レベル、全国規模のスケール感の大きい事業を展開していることがほとんどのため、業績も売上も好調で、社員の取り分である給料も高く、ボーナスも年2~3回、数カ月分が支給される可能性が高いです。

一方で中小企業は限られたリソースで、ニッチな業界、地域密着型で事業を展開していることが少なくありません。

そのため業績が好調でも、莫大な売上は見込めず、給料設定も低めで、ボーナスも上場企業や大企業ほどいただけない可能性が高いです。

2.手当・福利厚生が乏しい

会社に勤め始めると基本給のほか、法律で支給が義務付けられている時間外手当、残業手当、深夜残業手当、休日出勤手当、通勤手当など、さまざまな手当てが支給されるものです。

しかし、さまざまな手当てが用意されているものの必要最低限もしくは一部だけ、まったく支給しないような中小企業もありますので、頭の片隅に置かれておくといいです。

借上げ社宅制度もなく、ひとり暮らしの家賃や駐車場も全額自己負担となりえ、財形貯蓄制度も利用できない中小企業が大半でしょう。

そのため地場の中小企業しか受けないと決めている就活生は、募集要項の基本給、ボーナス実績、手当、福利厚生の詳細は必ずチェックするようにしていただきたいです。

3.研修・教育制度が整っていない

大企業の多くが、ヒト・モノ・カネと潤沢なリソースを保有しており、研修・教育制度が整備されていて、なかには数カ月の座学、合宿所での教育を実施している企業もあります。

しかし中小企業では、毎年のように新卒を入社させている会社ばかりではありませんし、資金力の乏しさから、最低限の研修・教育しかできない、もしくは先輩社員としばらく一緒に行動して仕事を覚えていく(OJT)機会しか与えられないケースもあります。

4.上司・先輩との学歴の相違

大企業では、大卒、高卒、専門学校卒とさまざまなバックグラウンドを持つ方がバランスよく働いており、学閥がある、同じ大学の先輩がいれば、よくしてもらえるでしょう。

中小企業でも従業員が多いところであれば大卒も多く、学歴によって出世、役職が決まっていくところもありますが、従業員が少なく高卒ばかりの中小企業に入社すると、大卒はある意味、苦労を背負うことになるかもしれません。

筆者の経験談ですが、高卒の上司が職場にいて、仕事は優秀な方だったのに大学に行きたくても行けなかったためか、時折、大卒の筆者を羨ましく感じているのではと思える節がありました。

変に気にしすぎるのはよくありませんが、上司や先輩が学歴コンプレックス(劣等感)を持っているかもと仮定して、さまざまな配慮をさりげなくしたほうが、その会社では、うまくやっていけます。

面接ではガクチカや、学生時代の思い出を語ることも少なくありませんが、就職後は極力、自分から学歴や大学の話題を出さないほうが、身のためです。

5.労働組合がなく守ってもらえない

社員を劣悪な環境で働かせ、労働基準法など法律を遵守しないブラック企業の多くは、労働組合のない会社と言い切れます。

なぜなら労働組合は、形骸化していない以上、労働者の権利や労働環境改善のためにある組織だからです。

実際に国内の労働組合は22,789組合しかなく、国内企業が約337万社存在することを考えれば、中小企業のほとんどが労働組合を持たず、会社と対等な立場で賃上げ交渉をすることも、ブラック企業化を阻止することもないと考えるのが自然でしょう。

参考ページ

もしも大学の先輩で志望している中小企業で働いている方がいたら、OB・OG訪問をし、働きやすいか、待遇、環境は実際どうなのか、確認するようにしたいものです。

ここまでメリット・デメリットを解説してきましたが、上場企業や大企業よりも中小企業で働くほうが、うまくいく方がいるというのも事実です。

どのような学生が中小企業を就職先として選ぶとうまくいくのか、次章でお伝えしていきます。

中小企業で働くほうがうまくいく就活生4タイプ

中小企業にはあって、大企業にはないものを考えていくと、答えは自然と浮かび上がってきます。

1.転勤することなく地元で働きたい人

大企業の多くが、東京本社、全国に支社、営業所、工場、研究所などを有しています。

そのため大企業に入社すると、最初は地元で働けても、数年先、全国各地の職場に異動することはないと言い切れません。

しかし「地元で家族と一緒に住み、働きたい」という希望は、地元に本社、営業所、工場などが一極集中している中小企業であれば、ほぼ100%叶うといえます。

2.希望する職種・部署で働きたい人

就職したら、1年目から希望する職種、部署に就いて、その道のスペシャリストになりたいと思っている方は、大企業では希望が通らない可能性もありえます。

大企業では、内定を勝ち取って入社を決める社員はたくさんいて、同じ職種・部署を希望している同期は、ひとりだけではない可能性があります。

また大企業の多くは、新人を適材適所で配置したいと考えているため、時間はかかりますが、一定期間ずつ部署を異動させて、すべての業務をひととおり経験させるでしょう(ジョブローテーション)。

そのため数年後、適性があると判断されれば、希望する職種、仕事に就けますが、他の業務に向いていると評価されると、希望していない仕事をしていくこととなります。

その点、中小企業であれば同期の人数は少なめ、もしくは1人だけという可能性は高く、希望する職種、部署に最初から就けるチャンスが転がっています。

3.たくさんの人と関わることが不得意な人

仕事では、人とのコミュニケーションは避けては通れませんが、企業規模が大きくなればなるほど、接する人も増えていきます。

正直、仕事だと思えば平気だったり、徐々に慣れてきたりするものではありますが、人波にのまれるのが苦痛な方は大企業よりも、従業員が少ない中小企業のほうが性に合っているのかもしれません。

4.会社を軸とした就職活動を望まない人

たしかに就職活動は、会社を選ぶことではあるのですが、就職活動の軸は十人十色です。

ネームバリューがあるから、入社したら誰もが羨ましがる会社だから、地場大手企業だからといった理由で会社を軸に決める就活生もいれば、仕事を通じて人生の目的を果たしたい、社会貢献できそうだから、自己実現の場などと、会社以外の事柄を軸とし、会社探しを進める就活生もいます。

特に後者で探そうと考えている場合は、大企業、中堅企業で絞り込むより、中小企業も視野に入れて広範囲に探したほうが、近い軸の会社と出会える可能性が高まるでしょう。

まとめ

日本では法律上、定められた資本金額と従業員数のいずれかが、基準を満たしていれば、中小企業という扱いとなります。

たとえ資本金が10億円あっても、従業員が250人のメーカーは中小企業となり、資本金が5,001万円で、従業員が51人のディスカウントストアは大企業とみなされるのです。

上記から、大企業に分類される会社だから就職先として優れている、中小企業に分類される会社だから就職先としては劣っているという理論は成立しないと考えます。

- 転勤しなくて済む

- 希望する仕事に就ける

など、中小企業に就職するほうが、満足度が高い場合も少なくありません。

日本国内にある336万社もの中小企業のなかにはきっと、自分に合った会社があるはずです。

「大企業ではないから」「中小企業だから」といった理由で、切り捨てることなく、さまざまな情報を得て、冷静に分析し、本当に自分に合いそうな企業を見つけ出していただきたいです。