フェルミ推定の解き方4ステップ!回答のコツや注意点も解説

2024/10/14更新

はじめに

「フェルミ推定の解き方がわからない」

「なぜフェルミ推定が出題されるのだろう」

このようにお悩みの就活生は多いのではないでしょうか。

実際、フェルミ推定はかなり難易度が高く理解するのが難しいと言われています。

しかしフェルミ推定をマスターすれば、企業に論理的な思考力を存分にアピールすることができるでしょう。

そこで本記事では就活で出題されるフェルミ推定の解き方と注意点について解説しています。

以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

- フェルミ推定を効果的に通過したい

- フェルミ推定を通して企業が見ているポイントを知りたい

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

フェルミ推定とは

フェルミ推定とは、予想が困難で、捉えどころのない問題を、論理的思考力を元に推論し概算することです。

フェルミ推定は、1938年にノーベル物理学賞を受賞したエンリコ・フェルミに由来しています。

答えの存在しない問題に対して、考え抜く知的好奇心や思考力、複雑な問題から課題を見いだすために全体を俯瞰する能力などを図ることが目的です。

ベンチャー企業や、外資系コンサルティングファームの選考で課されることでも有名です。

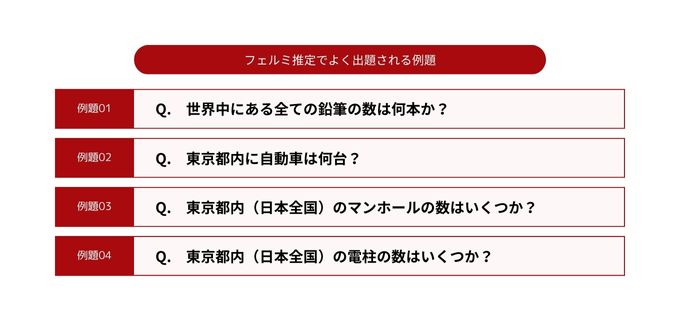

よく出題される例題は、以下になります。

スケールが大きすぎて、どう考えていいのか分からないかもしれませんが、難しく捉える必要はありません。

一人当たりに因数分解して、あとは全体で掛け合わせるだけで答えは出せます。

たとえば、最初の問いは世界中の人が鉛筆を1ダースずつ持っていると仮定すれば12×70億人で答えは出るでしょう。

1人当たりが保有する数以外にも、店舗や倉庫でのストック分などもあるので回答としては不十分になるのであくまで概算であると理解してください。

フェルミ推定を選考に導入している業界

フェルミ推定は、複雑な問題をいかに論理的に解決および提案できるのかを評価するツールとして用いられています。

特に高い提案力を求められる業界がよく導入している傾向にあります。

フェルミ推定を導入している業界の一例を見てみましょう。

- コンサルティング業界

戦略コンサル系の採用においてはケース面接とともにフェルミ推定が課題となることが多いです。

- 金融業界

投資銀行や、M&A(合併・買収)などの企業に向けた評価をする業界では、フェルミ推定が導入されています。

以下では、フェルミ推定が出題されたボストン・コンサルティング・グループの面接対策を解説しているのでぜひ参考にしてください。

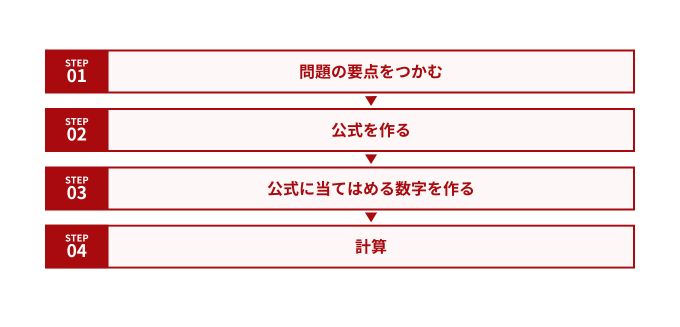

フェルミ推定をマスターするための4ステップ

フェルミ推定はまずは前提条件を確認し、小さなスケールに落とし込んで計算し、後で全体像を求める流れです。

問題を解くきっかけを見つけるとスムーズに思考できます。

ここからは、フェルミ推定をマスターするための4ステップについて解説します。

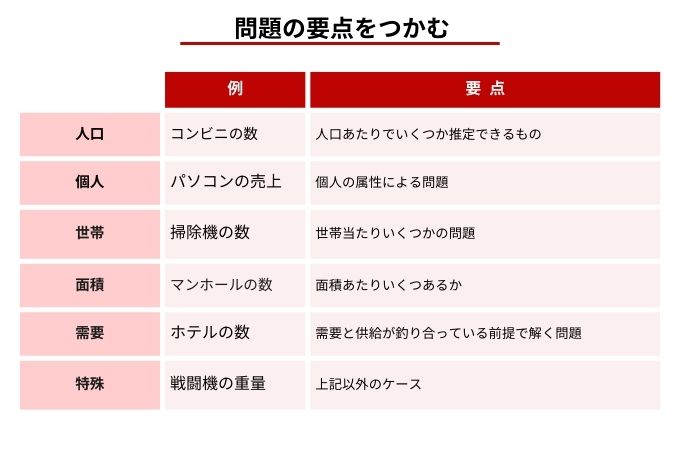

問題の要点をつかむ

まずは問題の論点、つまり何の数字を元に仮説を立てていくか(問題の要点)をつかむことが重要です。

問題の要点を理解することが、フェルミ推定では最重要といえるでしょう。

問題の要点は、以下にまとめられます。

問題ごとに何を求めているのか、どういった数字を元に計算するのか、まずは把握してください。

公式を作る

要点がつかめたら、次は公式を作ります。

言い換えれば「この数字とこの数字がわかれば答えが出るよね」という段階に持っていく作業です。

たとえば「日本全国のコンビニ弁当の年間売上はいくらか?」こんな問いが出たとします。

思考停止してしまう方もいるかもしれませんが、きちんと順を追って考えることができれば、問題ではありません。

この問いの場合は「店舗数」×「コンビニ1店舗当たりの年間の弁当売上」という公式で、概算することが可能です。

一見、計算できない問題に見えますが、計算可能な数字に置き換えることで公式ができます。

公式に当てはめる数字を作る

非常に重要なパートであり、ここの数字の正確さで答えが大きく変わってきます。

問題の要点をもとに、自分なりの仮説を作っていきましょう。

コンビニ弁当の例題に当てはめて考えてみると、仮に「自分の地元(人口20万人の市)には、コンビニが50店舗ある」とします。

すると、日本の人口は約1億2,600万人ですので、日本全国のコンビニ店舗数は、求められるでしょう。

続いて、気になるコンビニ弁当の売り上げについてです。

「人によって、弁当の購入回数が異なる」ため、思考が難しくなります。

まずは、この「人」をいくつかのグループに分解し、それぞれの購入額を元に、組み立てていきます。

たとえば、日本の人口が男性・女性50%ずつだと仮定して(細かい数字は省きます)20歳ごとに分解、それぞれの月ごとの購入額を仮定してください。

ここでは、あえて数値は挙げませんが、それぞれのセグメントの消費行動を思考し、月(または週)に1店舗でどのぐらいの額を購入しているのかを概算します。

最後に合計し、年額を計算すれば、答えがなんとなく見えてくるはずです。

後で暗記項目として説明しますが、世界の人口:76億人、日本の人口:約1.2(1.25)億人、世帯数:5000万戸のようなフェルミ推定によく使用する数値は記憶しておくと計算時間が短縮されます。

計算

先ほどの数字を元に、計算しましょう。

桁数が大きな数字になるので計算ミスに注意してください。

先ほどの例だと、まずコンビニの店舗数はコンビニ50店舗(20万人あたり)÷20万人×1億2,600万人=31,500店舗と、求めることができます。

あとは、上記で求めた店舗数に、1店舗あたりの売上を計上すれば、「日本全国のコンビニ弁当の売上はいくらか」に対する解が見えてくるでしょう。

ざっくりと抽象的にやり方を解説しました。

とくに、1の要点をつかむこと、3の公式に当てはめる数字を作る、これら2つの作業は非常に難しいです。

難しいからこそ評価もされますし、面接官にあえて質問をし、回答を探るコミュニケーション能力も必要になります。

後ほど詳しく記述します。

フェルミ推定を使った例題と回答

例題をチェックすれば問題の流れやイメージがつかみやすくなり、さらに問題慣れして本番でも焦らず回答できるようになります。

それでは、解き方について理解が深まったところで、実際の例題とその回答について見ていきましょう。

例題:「日本で一年間に送られる年賀状の枚数は?」

まず最初に考えるべきは、考え方の枠組みです。

年賀状の枚数=人口×1人が送った枚数になります。

たとえば人口が1億人、全員が10枚ずつ送ったと仮定すると、10億枚です。

大まかな数字が出たら、次はもう少し細かく数字を見ていきます。

ここで考えるべきトピックとしては、「年代によって送る枚数が違う」「正式な日本の人口は約1億2,000万人」という事実です。

約3,000万人いるとされる0〜20歳は5枚ずつ、残りの約9,000万人(20〜80歳)は、仮に30枚と仮定すると、次のようになります。

ざっくりではありますが、考え方としては上記のようになります。

もう少し細かく計算する場合は、

「20〜80歳は30枚も出すのだろうか?」

「20〜80歳は、もう少し細かく分けられないのだろうか?」

など、条件設定を細かく分類していくことで、さらに正確な値に近づけることが可能です。

ただし、日本の人口や面積など、基本的な値を把握していなければ推定さえ難しくなりますので、概算の数値は押さえておきましょう。

フェルミ推定で押さえておくべき数字

先ほども解説した通り、最低限常識として、次の数字は頭にたたき込んでおくとスムーズです。

コンサル系を目指すのであれば、以下の数値をしっかりと暗記しておきましょう。

フェルミ推定の攻略テクニック3選

フェルミ定数をマスターするための回答4ステップが理解できたら、さらに正解率を上げるためのテクニックを解説します。

以下で紹介するテクニックを組み合わせることでより論理的な思考力を養えるので、是非参考にしてください。

- 基本方程式を暗記する

- 需要=供給を意識する

- 「期間」を意識する

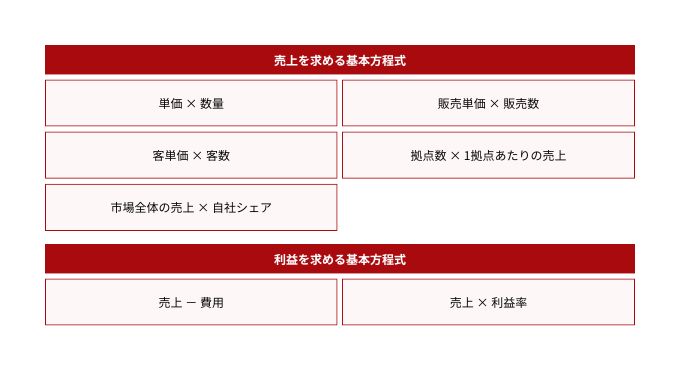

基本方程式を暗記する

フェルミ推定では売上や利益を求める問題が多いですが、これらは基本方程式が分かっていれば簡単に解けます。

売上や利益を求める際によく使う基本方程式を以下に紹介するので、しっかり暗記しておきましょう。

需要=供給を意識する

フェルミ推定では常に「需要と供給は常に一致する」ことを忘れないでください。

生産量=販売量、販売量=購入量というように、これらは同等の関係となるのです、

需要=供給の関係を意識すれば、出題された問題に回答する糸口をつかみやすくなるでしょう。

「期間」を意識する

売上や利益を求める問題では期間の長さによって求める数値も大きく異なります。

たとえば食パンの売上を求める問題であれば、「食パンの売上」と「3ヶ月間の食パンの売上」ではまったく違う答えとなりますよね。

そのため、売上や利益を求める際は期間を意識して解くようにしましょう。

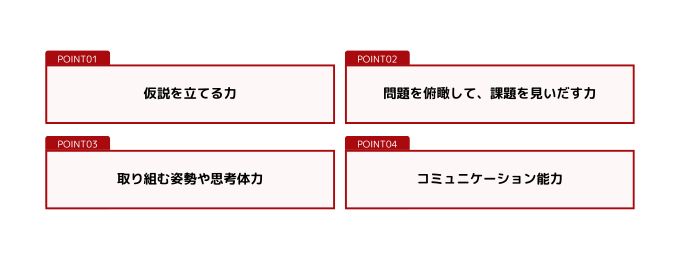

フェルミ推定で企業が見ているポイント

フェルミ推定で企業が見ているポイントは、以下の4つです。

企業が見ているポイントを理解することで、面接で効果的に立ち回れるでしょう。

それでは、それぞれ簡単に解説していきます。

仮説を立てる力

フェルミ推定で重要な要素の1つが仮説を立てる力です。

フェルミ推定では、非常に与えられる情報量が少ない中で、数値を計算することが求められます。

同様に、ビジネスにおいても明確な課題がなく、限定された情報の中で仮説を立てる力が求められるでしょう。

そのため、仮説を立てて仕事に取り組めるかどうかを評価しています。

問題を俯瞰して、課題を見出す力

問題を俯瞰し、課題を見いだす力も評価されます。

ある仕事を達成するために、複数の課題の中から、どの課題を解決すべきかを考える力、つまり優先順位を明確に立てられる力というのが、非常に大切です。

もちろん、目の前にある課題を全て解決できれば、仕事自体はうまくできるかもしれません。

しかし、全ての課題を解決できる時間が与えられないことがほとんどです。

フェルミ推定でも同様に、限られた時間の中で、どの課題が重要かを判断する必要があります。

効率的に質の高い仕事をできるかどうかが評価されているでしょう。

取り組む姿勢や思考体力

当たり前かもしれませんが、取り組む姿勢や思考体力といったものも評価されます。

フェルミ推定では、限られた時間、限られた情報量の中で、最適な解を導く力が必要です。

そのような厳しい状況でも、妥協することなくベストの解のために考え抜くことができるかどうかも重要な評価ポイントとなってきます。

コミュニケーション能力

コミュニケーション能力も重要です。

ただ、大学生がイメージするような、「コミュ力が高い」意味合いではありません。

「相手の話をきちんと理解した上で、自分の意見を論理的に相手に伝える力」のことを指します。

つまり、上手に話す力だけでなく、聞く力であったり、聞いたことを理解する力も非常に大切です。

そして、そのコミュニケーション能力を使って、面接官や他の就活生と有意義な議論ができるかを評価しています。

相手の話をしっかり理解した上で、建設的な意見を述べられるように意識してください。

フェルミ推定での注意点

フェルミ推定での注意点は、以下の2つです。

- 知っているフレームワークに無理やり当てはめようとしない

- 面接官からの質問は「チャンス」と捉える

- 正確な答えを求めなくてよい

- 根拠のない数字は用いない

- 面接官への説明は丁寧かつ論理的にする

注意点をあらかじめ理解しておくことで、本番で焦ることなく余裕を持って取り組めるでしょう。

知っているフレームワークに無理やり当てはめようとしない

「先ほど公式を解説していたのに、どういうこと?」と思われた方もいるかもしれません。

ここでお伝えしたいのは、「面接官は、何も初めから正しい答えが欲しいわけではない」ということです。

繰り返しにはなりますが、フェルミ推定によって面接官が見ているのは、論理的な「思考力」になります。

与えられた課題に対し、どう論理を組み立てながら思考していくのかが見られているのであって、「公式を当てはめるゲーム」ではありません。

最近は、このフェルミ推定に関連する書籍も多く出回っているため、機械的に対処してしまいがちです。

しかし、回答があまりに作り物のように「不自然に正しい」と面接官は、

「本当に、自分の頭で考えたのだろうか」

「ただ丸暗記しているだけなのではないだろうか」

と懐疑的に思ってしまいます。

就活側からしても、せっかく頑張って対策をしてきたのに「考える力がない」と評価されてしまっては、元も子もありません。

公式を理解しておくことは必要です。

しかし、あくまで柔軟な思考を意識し、「面接官とコミュニケーションを取りながら」さまざまな状況を考え、思考を深めていくことが大切です。

面接官からの質問は「チャンス」と捉える

面接官は就活生に「丸暗記した公式で答えを出す」ことを求めているのではありません。

お互いにコミュニケーションを取り、設問の意図を確認し、就活生側からの質問も交えながら「その場で思考し、正しい答えに行き着いてほしい」と思っています。

そのため、自分1人で答えを出す必要はありませんし、時には面接官側からフィードバックとして質問が投げかけられるかもしれません。

慣れていないと「詰められた」と感じてしまい、尻込みしてしまうかもしれませんが、そのように感じる必要は全くありません。

むしろ、面接官側からの質問はヒントをもらいながら正しい答えに行き着くためのきっかけです。

論理的思考力を面接官にアピールするためのチャンスと捉え、双方向のコミュニケーションを図るようにしましょう。

正確な答えを求めなくてよい

就活でのフェルミ推定では正確な答えを求める必要はありません。

正しい答えを出そうとして時間がなくなると、逆に評価を下げてしまう可能性があります。フェルミ推定はあくまで推定なので「回答を導くまでの過程」を重視しています。

概算としてだいたいの数が分かれば良いので、正確な答えよりも時間制限を守ること、そしてプロセスを大切にして解くようにしてください。

根拠のない数字は用いない

フェルミ推定の場合は、導き出した数値を仮定として当てはめるケースが多いです。

その際は、必ず根拠のある数値を使ってください。

もし「なんとなく」で数字を当てはめると論理的な思考力がないと判断されてマイナス評価になってしまうことがあります。

時間がない、または問題が分からない場合はまずは飛ばして、できなかった理由を面接官にしっかり説明しましょう。

面接官への説明は丁寧かつ論理的にする

フェルミ推定を解いたプロセスや回答をする際は、面接官へ丁寧かつ論理的に説明する必要があります。

就活でのフェルミ推定は説明力も評価基準のひとつとなっているので、正しい答えが導き出せても、説明が不十分だったり分かりづらかったりすると評価を下げるおそれがあります。

面接官に説明する際はPREP法を意識して、論理的に解説できるように練習しておきましょう。

PREP法をマスターする方法はこちらの記事でも紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

フェルミ推定は今後使われなくなるって本当?

採用面接でフェルミ推定は今後使われなくなるって本当?

さて、これまでフェルミ推定の代表的な例題や考え方、企業の意図などについて解説してきました。

ですが最近、このフェルミ推定は採用面接で使われなくなる、とも言われています。

そもそもこのフェルミ推定、採用面接で取り入れられるようになったのは、Googleが最初でした。

その後、ほかの企業が続々とその姿勢を真似て、同様に採用面接に取り入れています。

しかし、Google人事担当の上級副社長であったラズロ・ボック氏は、2013年ニューヨークタイムズのインタビューにて「時間の無駄だった」と否定したのです。

つまり、フェルミ推定によって地頭力は一概に図れないという事実を、Googleが認めたということになり、この意見に対しては同意の声が多く集まりました。

今後、フェルミ推定は下火になっていくとの見方があります。

とはいえ、コンサルの採用面接で、このような類の問題が一切聞かれなくなるとまでは想定しにくいため、引き続き対策は必須です。

さいごに

フェルミ推定は、出されたお題に対して、仮説を立て論理的に計算していくことが大切です。

企業は、フェルミ推定を通して就活生に仮説を立てる力、取り組む姿勢、コミュニケーション能力があるか判断しています。

フェルミ推定は、一見すると計算できないような問題です。

しかし、問題の要点を理解し、計算すれば対策できるでしょう。

もちろん、企業側も無理難題であることは十分に承知しています。

それでも、就活生がどのようにして、無理難題に立ち向かうかを知りたいわけです。

今回のテクニックを活用して、企業にアピールできるように対策を練りましょう。