上場・非上場企業の違いとは?メリット・デメリットもあわせて紹介

2024/10/21更新

はじめに

就活生の中でも、上場企業を目指している学生は多いのではないでしょうか?

また、まだ企業・業界研究や自己分析ができていないと自分が上場と非上場のどちらを目指すべきか悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、上場と非上場はそれぞれどのような特徴や違いがあるのか、ご存じでしょうか?

今回はこれらの疑問に答えるべく、上場企業と非上場企業の違いとそれぞれのメリットデメリット、おすすめ企業について解説します。

以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

- 上場と非上場の調べ方が分からない

- どちらが自分に合っている企業か知りたい

【選考通過したエントリーシートを大公開】先輩就活生のエントリーシートを見れば選考通過のヒントが得られるかも?!

「エントリーシートに正解はあるのか」「書き方が良く分からない…」こんなことを考えたことはありませんか?

就活生にとって、エントリーシートは第一関門ともいえるものです。

今回は、選考を通過したエントリーシートを20社分用意しました。

各エントリーシートにはポイント付きで解説しています。

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

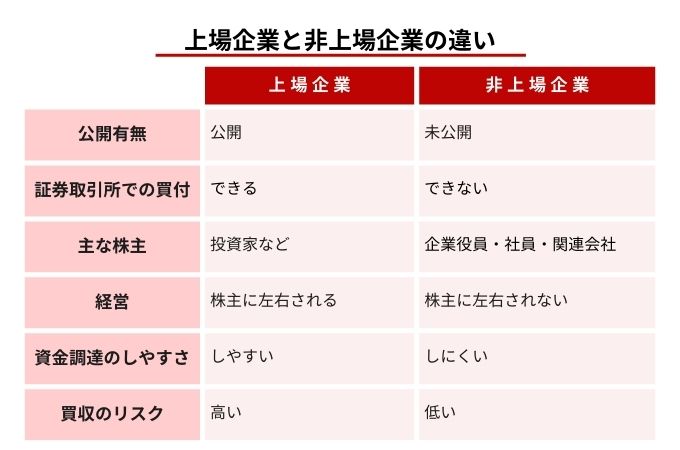

上場企業と非上場企業の違い

上場と非上場の違いについて知らない方も多いかと思います。

それぞれの違いを把握しておくことで、企業選びや今後の就活にも参考になるでしょう。

上場企業と非上場企業の違いは以下の通りです。

「上場企業と非上場企業の違い」というと、「株式市場がなんとなく絡んでいる」と理解している人も多いのではないでしょうか?

これは正確にいうと、「株式を公開しているか、していないか」ということになります。

株式は「株」ともいわれることがあり、会社の資本を構成する単位となります。

上場企業は証券取引所で株式を公開しているため、投資家が自由に売買することが可能です。

一方、非上場企業の場合は、証券所で会社の株を買うことはできません(「未公開株」と表現します)。

その企業の役員や社員、あるいは関連会社が株式を保有している場合がほとんどです。

この「株式公開・未公開」の差は、資金調達のしやすさや、会社買収のリスクに大きく関わってきます。

企業が資金を募るとき、その調達方法としては「金融機関からの借入」と「株で賄う」という2つの方法があります。

金融機関は返済の義務がある一方、株式にはありません。株を公開している=誰でも買い付けができるので、資金調達がしやすくなるのです。

株式を買った株主は、その会社のオーナーとしての権利を保有します。

企業の業績がよければ配当金をもらえたり、株主総会に出席して会社の経営方針に意見したりすることが可能になります。

上場することによって株主の影響を大きく受けるため、大量の株を保有する株主によって企業が買収されるリスクもあるのです。

上場・非上場について抑えることは企業研究の基本です。

ジョーカツを通し全国の優秀な学生や著名人と出会ってお互いに切磋琢磨し合い就活に必要な知識や情報をアップデートしましょう。

志望企業が「上場」か「非上場」か調べる方法

上場と非上場の違いについて理解できたところで、早速自分の志望企業がどちらに該当するのか、調べてみましょう。

しかし、調べ方は意外と難しいものです。

大手企業ですらWikipediaにもハッキリと書かれていませんし、中小やベンチャー企業に至っては、どのように調べていいのか検討がつきません。

上場か非上場かを調べる方法としては、大きく分けて次の2つの方法があります。

企業ホームページの「沿革」に目を通す

まず一つ目の方法として、企業規模に関係なく使えるのが「沿革」ページに目を通すことです。

「上場」というのは、企業経営にとって大きなターニングポイントの一つです。

いわば、分社化や合併と同様の意味合いがある、といっても過言ではありません。

したがって、企業が上場している場合は、沿革ページに必ずといっていいほど「〇〇年××月 上場」というように記載されています。

あるいは、上場が最近の場合は、企業ホームページの「ニュース」として掲載している場合もあります。

記載があれば「上場企業」、記載がなければ「非上場企業」ということになりますので、まずは企業のホームページを確認してみましょう。

株式の公開有無を調べる

続いて、上記に比べると少し手間がかかるかもしれませんが、株式銘柄が公開されているかどうかを調べる、という方法もあります。

というのも、先ほどお伝えしたように

- 上場企業=株を一般に公開

- 非上場企業=株を一般に公開していない

ということですので、非上場企業の場合、ネットで株価を調べても銘柄がヒットしません。

例えば「Yahoo!ファイナンス」などのページで、検索欄に会社名を入力して株価を検索してみましょう。

ヒットすれば「上場企業」、ヒットしなければ「非上場企業」ということになります。

株式上場の3つの種類と代表企業

ここからは、株式上場の種類について解説します。

東京証券取引所(東証)は、2022年4月に市場再編を行いました。

現在は「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つの市場区分に分かれています。

この再編は、以前の「東証一部」「東証二部」「JASDAQ」「マザーズ」の4つの市場からの変更であり、企業の成長段階や規模に応じた市場を提供することを目的としています。

それぞれの市場について、特徴と代表的な企業を紹介します。

プライム市場

プライム市場は、旧東証一部に相当し、国際的な競争力を持つ大企業が多く上場しています。

この市場は、厳しいガバナンス基準や流動性を求められ、幅広い投資家層からの資金調達が可能です。

- トヨタ自動車株式会社

- 三菱UFJフィナンシャル・グループ株式会社

- ソニーグループ株式会社

- 日本電信電話株式会社(NTT)

- 株式会社キーエンス

- 東京エレクトロン株式会社

- 三菱商事株式会社

- 株式会社ファーストリテイリング

- 株式会社日立製作所

- 信越化学工業株式会社

スタンダード市場

スタンダード市場は、旧東証二部やJASDAQに相当し、中堅企業や地域に根ざした企業が多く上場しています。

成長性と安定性を兼ね備えた企業が多く、一定の収益基盤を持つことが求められます。

- 株式会社ディー・エヌ・エー

- 株式会社カカクコム

- 株式会社オリエンタルランド

- 株式会社クボタ

- 株式会社リクルートホールディングス

- 株式会社ヤマハ

- 株式会社富士フイルムホールディングス

- 株式会社パナソニック

- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ

- 株式会社アステラス製薬

グロース市場

グロース市場は、旧マザーズやJASDAQグロースに相当し、成長性の高い新興企業が多く上場しています。

将来の成長を期待される企業が多く、リスクを取って大きなリターンを狙う投資家に人気があります。

- 株式会社メルカリ

- 株式会社ユーザベース

- 株式会社フリー

- 株式会社スマートニュース

- 株式会社サイバーエージェント

- 株式会社ラクスル

- 株式会社クラウドワークス

- 株式会社ビジョナル

- 株式会社フリービット

- 株式会社BASE

東京証券取引所の市場再編によって、企業は自社の成長段階やビジネスモデルに最適な市場を選択しています。

また、投資家も自分の投資目的に応じて市場を選ぶことができるようになりました。

この変化により、企業の成長を支援し、投資家にとっても魅力的な投資機会を提供しています。

上場企業のメリット

上場企業の大きなメリットとしては、

- 社会的信用が高い

- 親にも安心してもらえる

- 営業先での第一印象が良い

- 額面の大きな案件にも携われる

- 優秀な仲間と出会える

などがあります。

社会的信用が高い

上場企業と聞くと、なんとなく安心してしまいませんか?

実際、取引証券所で株式の売買を行うためには、一定の審査基準を満たす必要があります。

そのため、財務状況や業績などに関しては、社会的な信用が高いといえます。

その結果、社員も「立派な会社に勤めている優秀な社員」とされクレジットカードを作る際や賃貸契約を結ぶ際なども、特に問題なく審査が下りることでしょう。

これが自営業やフリーランス、零細企業勤めだとすると、なかなか審査が通らないこともあります。

持ち家の住宅ローン審査も問題なく通過できるでしょう。

親にも安心してもらえる

上場企業は大手も多く、知名度がある場合がほとんどです。

子供を送り出す立場である親も、どんな会社に就職するのか、本当に大丈夫な会社なのかどうかは、とても気になるものでしょう。

親や親戚も知っている有名企業に入社できれば、福利厚生面でも充実している場合が多いので、「あそこなら安心ね」と、納得してもらいやすいと言えます。

営業先での第一印象が良い

上場企業で働くということは、「ほとんどの人が知っている一流企業に勤める」ということです。

例えば営業先と初めて名刺交換をした際、会社の名前が追い風に働く可能性もあるでしょう。

「ああ、あそこの会社ね!」と、話も弾みやすく、第一印象が良いことは間違いありません。

額面の大きな案件にも携われる

厳しい審査をパスした上場企業は、それだけ社会からの信用も厚いです。

ビジネスとして取り扱う金額は、他の中小企業と比較しても大きくなります。

新卒の時点で関わることが難しくても、昇進していけば額面の大きな案件を任されることが増えていくことでしょう。

また、難しい案件に携わっていることで、自らも大きな達成感とやりがいを感じやすくなるかもしれません。

優秀な仲間と出会える

「社員」は「会社の顔」と言えます。

一流企業に勤めると、優秀な仲間に出会える機会が増えるでしょう。

日常会話のレベルも高く、お互いに切磋琢磨し合うことで入社以降は仕事面のみならず、さまざまな側面で成長を実感することでしょう。

上場企業のデメリット

続いて、上場企業のデメリットについて解説します。

大きく分けると

- 会社が買収されてしまうリスク

- コンプライアンスの厳しさ

- 裁量権が小さい

などがあります。

買収のリスク

先ほどもお伝えしたように、上場企業では株式が自由、つまり投資家が自由に株を購入できます。

もちろん、良い株主に買ってもらえればそれに越したことはないのですが、うまく物事が運ぶとは限りません。

つまり、場合によっては、会社にとって不都合な条件を求める株主に買われる可能性もあります。

場合によっては、株を買い占められた結果、買収されて会社名が変わってしまい、社員の待遇も大きく変わる可能性も否めません。

コンプライアンスの厳しさ

社員として働く以上、最低限のコンプライアンス遵守は会社の規模に関わらず当然のことです。

そして、一流企業になればなるほど、コンプライアンス遵守の基準は厳しくなっていく傾向にあります。

というのも、有名な企業であれば当然抱える社員の数も多くなります。

社員の数に比例して社会的責任も大きくなるので、有事の際には与える影響も大きくなってしまうからです。

裁量権が小さい

例えばベンチャーと大手企業を比較すると、ベンチャーの方が個々の社員の裁量権が大きいと言われます。

社員数が少ない分、1人で多くの業務をカバーしなければならないため、裁量権を持って物事に対処できるからです。

一方で上場企業では、逆の現象が起こりがちです。

社員が多く、社会的な影響力もあるので、社内の風土としては保守的にならざるを得ないことも多いでしょう。

自分に回ってくる仕事も、新卒のうちは末端の末端のような仕事しかなく、嫌気がさしてしまう方もいるかもしれません。

非上場企業のメリット

次に非上場企業のメリット・デメリットについて解説する前に、非上場かつ大企業である企業を紹介します。

- サントリー

- 竹中工務店

- YKK

- 大創産業

- JTB

- ロッテ

- 小学館

- 朝日新聞社

聞いたことのある企業や知っている企業もあるはずです。

これは一例ですが、大企業であっても上場しないケースがあることを理解していただけたかと思います。

「大手は上場企業、ベンチャーは非上場企業」と括らないようにしましょう。

それではまず、以下の非上場企業のメリットについて解説します。

- 社内での意思決定が迅速

- 裁量権が大きい

- 成果が報酬という形で見えやすい

社内での意思決定が迅速

非上場であることは、株主を排しての意思決定を可能にします。

極端な言い方をすると、「株主の顔色に左右されることなく、社内での意思決定がそのまま経営方針となる」ということです。

その結果、意思決定のスピードも上がるので、会社運営も円滑に行われやすくなります。

さまざまな制約からも解放されるため、経営陣からすると自由な運営を行うことができると言えます。

裁量権が大きい

これは上場企業の特徴とは逆で、人員が少ない非上場企業では、一人一人の業務量、業務範囲が広くなります。

さまざまな業務を1人でカバーすることになりますが、言い換えるとそれだけ成長機会にあふれている、ということが言えます。

「新卒のうちから、裁量権を持って仕事をしたい」という方には向いていると言えるでしょう。

ただし、誰もが知っているけれど「非上場」という企業の場合、実質、上場企業のような企業風土を持つ場合もあります。

その場合は、社員に裁量権の自由はあまりないかもしれません。

成果が報酬という形で見えやすい

先ほどの延長ですが、非上場企業は実力主義、成果主義的な風土のところが多いです。

仕事で成果を出せば、社内で表彰されるなどして、結果的に報酬という形で返ってきます。

上場企業ですと、いくら頑張って売り上げを出しても、毎月固定の額しかもらえないこともあるでしょう。

非上場の場合は頑張りが数字に直結しているので、やる気やモチベーションも維持しやすいと言えます。

非上場企業のデメリット

次に非上場企業のデメリットについて解説します。

非上場企業のデメリットとしては、経営者視点からすると「資金調達の手段が少ない」という点があります。

ですが、働く側からすると、以下のような点が挙げられます。

- 親から心配される

- 福利厚生面で劣る

- 審査に時間がかかる場合も

親から心配される

非上場企業は、中小企業やベンチャー企業であることが多いです。

上場企業に比べると、知名度が劣っている会社が多いでしょう。

もちろん、そこで働くのは本人なので、自分自身が納得しているのであれば問題はありません。

ですが、親心としては、やはり知らない会社だと不安になるもの。

「え、どこそれ?何してる会社なの?」

「本当にそこで良いの?」

と、なかなか納得してもらえないかもしれません。

内定を承諾する場合は、自分の意思を親御さんにきちんと伝えましょう。

「この会社で働くことに、自分は大きな意義を感じている」と説明し、理解してもらってください。

福利厚生面で劣る

やはり上場企業と比べると、潤沢な資金を持ち合わせていないケースが多く、福利厚生面でも劣ってしまいがちです。

もちろん企業にもよりますが残業が多かったり、休日出勤があったり、家賃補助がなかったりといった可能性もあります。

このように福利厚生面でのデメリットは、ある程度想定しておく必要があります。

審査に時間がかかる場合も

上場企業も非上場企業も、会社員であることには変わりありません。

しかし、社会的な信頼度は大きく異なっている側面があります。

上場企業であれば難なく通るような審査にも、時間がかかってしまうこともあるでしょう。

まっとうな企業であることを証明するために、社員数や資本金、設立年数など細かく記載したり説明したりしなければならないことがあります。

もちろん、自営業の方などと比べると格段に審査が通りやすいことには間違いありませんが、上場企業よりは若干ハードルが高くなると言えます。

【選考通過したエントリーシートを大公開】先輩就活生のエントリーシートを見れば選考通過のヒントが得られるかも?!

「エントリーシートに正解はあるのか」「書き方が良く分からない…」こんなことを考えたことはありませんか?

就活生にとって、エントリーシートは第一関門ともいえるものです。

今回は、選考を通過したエントリーシートを20社分用意しました。

各エントリーシートにはポイント付きで解説しています。

さいごに

本記事では、上場企業と非上場企業の違いについて解説しました。

就活生たるもの、自分が選考を受ける企業の情報として「上場しているか、していないか」は最低限把握しておく必要があります。

先に解説したように、上場企業と非上場企業には、それぞれメリット・デメリットがあるからです。

企業としての特徴を踏まえたうえで、あなたにピッタリの就職先を探してみてください。