裁量労働制・フレックスタイム制の違いは?メリットを徹底解説

2024/10/25更新

はじめに

「裁量労働制」や「フレックスタイム制」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

近年、政府主導で進められている「働き方改革」が急速に進んでいますが、決められた時間で働き、残業をするという働き方から変わってきています。

さまざまな制度によって自身の仕事とプライベートを両立したり、本業とは別に副業に取り組んだりすることができます。

- 裁量労働制とフレックスタイム制の違い

- 裁量労働制のメリット・デメリット

- フレックスタイム制のメリット・デメリット

裁量労働制とフレックスタイム制のそれぞれのポイントを知ることで、より自分にピッタリの働き方がわかるはずです。

ぜひ、記事を参考にして就職活動を進めてください。

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

裁量労働制とフレックスタイム制の違い

裁量労働制とフレックスタイム制は、「始業・終業時間に縛られずに働く」という働き方から同じことじゃないかと思う方もいるのではないでしょうか。

この2つの制度は、そもそもの労働時間の管理の仕方や適用できる職種などにさまざまな違いがあります。

ここで裁量労働制とフレックスタイム制の違いについて理解しておきましょう。

労働条件の違い

ここでは、労働条件の違いについて解説していきますので、参考にしてみてください。

裁量労働制とフレックスタイム制の大きな違いの一つ目は、労働時間の計算方法です。

裁量労働制の場合

裁量労働制では、労働時間を実労働で計算するのではなく、あらかじめ労使協定や労使委員会の決議によって定めた一定時間を労働時間とみなして運用します。

裁量労働制の場合、あらかじめ定めた一定時間をみなし労働時間として採用するため、1日の時間外労働のカウントといった労務管理は求められません。

また、みなし労働時間が法定労働時間を超える場合や、法定休日や深夜勤務帯に労働した場合には、割増賃金の支払いが発生します。

フレックス制の場合

対して、フレックスタイム制では一定の清算期間における総労働時間を労使協定に定めたうえで、従業員が始業と終業のタイミング、日々の労働時間を自身の裁量で決定します。

フレックスタイムも、裁量労働制と同じように1日単位での時間外労働のカウントは行いませんが、1カ月や3カ月という、あらかじめ定めた清算期間で時間外労働の清算を行います。

フレックスタイム制でも、清算期間における法定労働時間の総枠を計算し、実際に働いた時間がその総枠を超える場合には、割増賃金の支払いが必要です。

法定休日の労働や深夜労働についても、裁量労働制と同じく、割増賃金の支払いが発生します。

なお、労働時間のカウントを行わないからといって、裁量労働制もフレックスタイム制でも従業員の健康管理の観点から、企業には労働時間の適切な把握を行う責務があります。

労働時間を管理しなくていいという意味ではない点には注意しておきましょう。

「フレキシブルタイム」と「フレックス」のややこしい単語の違いをくわしく解説している記事もあるので、ぜひチェックしてみてください。

導入手続きの違い

裁量労働制もフレックスタイム制も、導入するためには就業規則の規定や労使協定の締結、労使委員会の決議などが必要になってきます。

裁量労働制の場合は、労使協定や労使委員会の決議を、労働基準監督署に届ける必要があります。

一方のフレックスタイム制では、清算期間が1カ月を超えるときのみ、協定書を労働基準監督署に届け出ます。

対象従業員の違い

フレックスタイム制は、職種や業態を問わず適用可能です。

一方裁量労働制では、適用できる職種が決まっています。

裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。

専門業務裁量労働制とは、「業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務」を指し、研究開発やデザイナー、システムコンサルタント、弁護士など19の業務が指定されています。

企画業務型裁量労働制の場合は、以下の4つをすべて満たすことが必要です。

企画、立案、調査や分析を行う従業員が対象となります。そのため、裁量労働制を導入する際は、適用可能な職種であるかどうかのチェックが必要となります。

【企画業務型裁量労働制の対象になる範囲】

イ 業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること(例えば対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすもの、事業場独自の事業戦略に関するものなど)

ロ 企画、立案、調査及び分析の業務であること

ハ 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると、「業務の性質に照らして客観的に判断される」業務であること

ニ 企画・立案・調査・分析という相互に関連し合う作業を、いつ、どのように行うか等についての広範な裁量が労働者に認められている業務であること

報酬制度の違い

裁量労働制は、賃金計算にみなし労働時間を採用するため、原則として事前に定めたみなし労働時間を超える残業代が発生しません。

ただし、法定休日に労働した場合や、深夜労働を行った場合には、割増賃金が発生します。

フレックスタイム制は、実労働時間をもとにした賃金の支払いが必要です。

裁量労働制とフレックスは併用可能か?

フレックスタイム制と裁量労働制は、よく混同されがちではありますが、併用はできません。

フレックスタイム制は、従業員が勤務時間を自由に設定できる制度であり、指定の労働時間を超えた分に対しては、残業代を支払う必要があります。

一方の裁量労働制は、みなし労働時間に対して賃金を支払う制度のため、労働時間の長さに関わらず、所定の時間働いたものとみなされます。

そのため、裁量労働制は「いつ業務を開始してもいい」といった点において、フレックスタイム制の要素をすでに備えている制度ともいっていいかもしれません。

しかし、フレックスタイム制には時間外労働や休日労働の概念があり、個人の裁量にまかせる裁量労働制とは異なる制度のため注意が必要です。

裁量労働制とは?

まずは裁量労働制に関して解説します。

厚生労働省によると、下記が裁量労働制に関しての定義になります。

<定義>

業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、法令等により定められた19業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。

簡単に解説すると、裁量労働制では実際の労働時間は給料に関係なく、成果に対して報酬が支払われます。

例えば、Aという仕事をするのにだいたい80時間がかかるとします。

裁量労働制ではAという仕事に対して、実際に働いた時間が70時間でも90時間でも同じ給料が支払われます。

つまり、仕事の成果に関して給料が支払われるため、与えられた仕事に対して企業側は従業員が仕事にかけた時間は考慮しないのです。

就活生の中には「それだと仕事の量が多いと損になってしまうのでは?」と考える方もいるかもしれません。

実際には仕事を振る管理者がしっかりと業務量と時間を鑑みて適当な報酬となるよう調整を行うはずなので、心配はいらないでしょう。

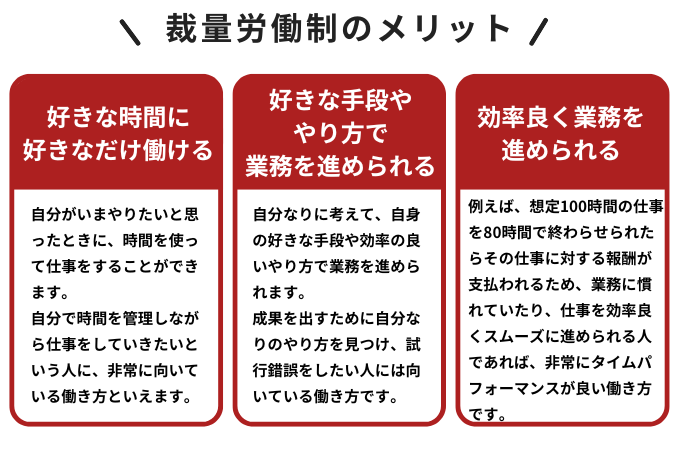

裁量労働制のメリット

裁量労働制は、自身の時間と業務の進め方を自由にアレンジすることで効率良く業務を進めることができます。

メリットを1つずつ紹介します。

好きな時間に好きなだけ働ける

まず1つ目の裁量労働制のメリットは、自分の好きな時間に好きなだけ働くことができることです。

前章で説明した通り一般的に裁量労働制は、どれだけの時間を働いたかは関係なく成果に対して給料が支払われます。

したがって、自分がいまやりたいと思ったときに、時間を使って仕事をすることができます。

人によっては、1日のうちにまとめて業務を終わらせたい人もいれば、数日に分けてほかの業務と並行しながらのほうがはかどるという人もいるでしょう。

自分で時間を管理しながら仕事をしていきたいという人に、非常に向いている働き方といえます。

好きな手段や、やり方で業務を進められる

2つ目の裁量労働制のメリットとして、仕事の仕方に関して各個人に任せられている点が挙げられるでしょう。

チームとして上長が決めた仕事の進め方や、なんとなく長年その方法でやっているからという理由でルーティンワークのように進められている仕事はたくさんあります。

そのような仕事を振られた際に、無理に自分に合わない方法や非効率だと思うやり方にあわせるのが苦痛な人も、なかには一定数いるのではないでしょうか。

自分なりに考えて、自身の好きな手段や効率の良いやり方で業務を進められるのは、裁量労働制の大きなポイントでしょう。

成果を出すために自分なりのやり方を見つけ、試行錯誤をしたい人には向いている働き方です。

効率良く業務を進められる

効率良く与えられた仕事を進めることができれば、定時で働くよりも得になります。

例えば、決められた時間働く必要がある定時では、100時間かかる仕事を与えられたときに80時間で終わらせることができれば、残りの20時間は別のことをするなどして100時間分働いて給料が支給されます。

しかし、裁量労働制であれば100時間かかる想定の仕事を80時間で終わらせられたら、その仕事に対する報酬が支払われるため、残りの20時間分の別の業務を無理にする必要はありません。

したがって、業務に慣れていたり、仕事を効率良くスムーズに進められたりする人であれば、非常にタイムパフォーマンスが良い働き方ということになります。

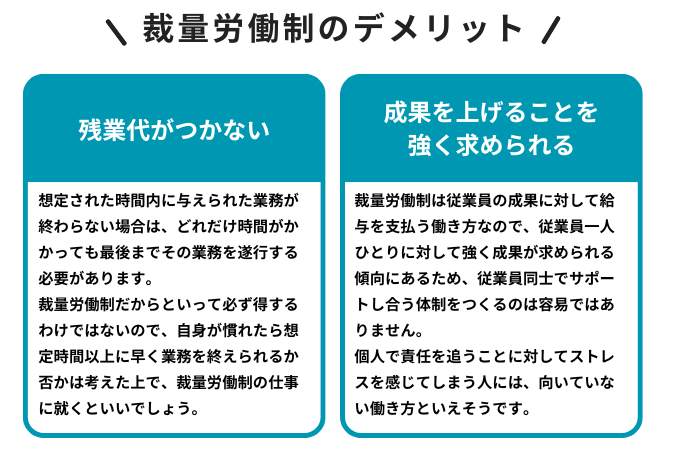

裁量労働制のデメリット

裁量労働制は前章で紹介した良い面だけでなく、合わないと自身が苦しくなってしまう可能性もあります。

デメリットも把握した上で、裁量労働制の仕事に就くかを考えてみてください。

残業代がつかない

メリットで紹介した通り裁量労働制は成果に対して給料が支払われるため、早く終わればもちろんそれ以上やる必要はありません。

しかしその一方で、想定された時間内に与えられた業務が終わらない場合は、どれだけ時間がかかっても最後までその業務を遂行する必要があります。

つまり、100時間想定で支払われる報酬に対して120時間かけて業務を終わらせても、20時間分の報酬が加算されるわけではなく、人によっては残業代が出る定時制で働いたほうが給与が高いという可能性も出てきてしまいます。

仕事に慣れていなかったり、周囲の人に教えてもらいながらではないと業務が進められなかったりする新入社員や転職者は給料以上の時間を働き、損した気分になる人もいるでしょう。

裁量労働制だからといって必ず得するわけではないので、自身が慣れたら想定時間以上に早く業務を終えられるか否かは考えた上で、裁量労働制の仕事に就くといいでしょう。

成果を上げることを強く求められる

どのような働き方であっても、企業側が従業員に成果を求めるのは当たり前のことです。裁量労働制は従業員の成果に対して給与を支払う働き方なので、従業員一人ひとりに対して強く成果が求められる傾向にあります。

裁量労働制は自身のやり方にあわせて仕事ができる一方で、チーム内でそれぞれの従業員のやり方や状況を把握するのが難しいという特徴があるので、従業員同士でサポートし合う体制をつくるのは容易ではありません。

したがって、従業員それぞれが成果を上げる必要があります。

企業側やチームの管理者は一人ひとりが上げてきた成果しか把握できない場合、少しでも懸念要素がある人やノルマ未達の人に対しては「なぜ成果がでていないのか」と問うでしょう。

個人で責任を追うことに対してストレスを感じてしまう人には、向いていない働き方といえそうです。

裁量労働制が向いている人の2つの特徴

これまでの章で裁量労働制という働き方はわかったけれど、どのような人が裁量労働制の働き方に向いているのかという疑問を持っている就活生もいるのではないでしょうか。

この章ではそのような疑問を解決するために、どんな人が裁量労働制に向いているのかを解説していきます。

ある程度業務に慣れている、経験がある人

ここまで説明してきた通り、裁量労働制という働き方は一定の業務を渡されてその成果に対して評価されるため、その業務にある程度慣れている人が好ましいでしょう。

慣れていないとその都度調べたり、周囲の人に聞きながら業務を行わければならないため、時間が想定以上にかかってしまい、裁量労働制のメリットを受けられません。

裁量労働制の特徴を踏まえると、新卒採用の若手従業員に対して裁量労働制をとっている企業は少ない傾向にあります。

新入社員は研修やOJTを通して仕事を身につけていくため、裁量労働制で働かせることは企業側にとっても難しいのです。

したがって、新卒採用で裁量労働制と説明会で説明している企業があれば、フォロー体制を説明会で確認したり、OB訪問で実態を聞いてみたりすることをおすすめします。

効率的に仕事ができる人

自分なりのやり方をどんどん開発していき、効率的に決められた業務量をこなせる人は、裁量労働制に向いています。

裁量労働制をとっている多くの企業は、自分の好きな時間で働き、特に作業の場所も問わない傾向にあります。

従業員にすべてを任されているため、行き詰まってしまったときに近くにアドバイスをしてくれる人や、やり方を教えてくれる人がいない場合が多いので、自分でやり方を模索して、かつ効率的にできる人でないと逆に苦労してしまうでしょう。

自身が裁量労働制を活かすことができるか否かをしっかりと見極める必要があります。

裁量労働制は自由が利く一方で、向いていない人にとっては自分自身を苦しめる選択になってしまう可能性もあるので要注意です。

以下の記事でも裁量労働制についてくわしく解説しているので、お時間がある人はぜひチェックしてみてくださいね。

フレックスタイム制とは?

裁量労働制についてわかったところで、続いてフレックスタイム制について解説します。

厚生労働省の定義によれば、下記がフレックスタイム制の定義として定められています。

〈定義〉

フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度で、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。

簡単にいうと、企業側が定めた労働時間を労働に当てていれば、就業開始時間と終業時間は問わないという制度です。

また、企業によっては1日の稼働時間が7時間の日もあれば、10時間の日があっても問題なく、1カ月間のトータルで既定の労働時間に達していれば問題ないとしているところもあります。

この働き方の場合は、会社の人とのコミュニケーションや取引先の営業時間の関係もあるので、なんでもかんでも自由に時間を設定していいわけではないことに注意してください。

フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制は、これまで主流となっていた定時制の働き方とは大きく異なる特徴があります。

その点を魅力に感じる人は多いでしょう。

1つずつ解説するので、確認してください。

通勤時間が自由

まず、通勤時間を自由に決められる点が挙げられます。

例えば、東京など人が集中する場所で働く場合、朝の通勤・通学ラッシュで会社に行くだけでも心身ともに疲弊してしまうことはよくあります。

その点、フレックスタイム制は何時に出社してもいいので、例えば通常の会社が9時であるところを、11時にずらして快適に通勤することが可能です。

また、自分が頭の冴える時間に合わせることができるのも大きな魅力でしょう。

午前の方が仕事が捗る人であれば、朝早くに出社して他の人が出社するよりも前からどんどん業務を進めることもできますし、午後の方がやる気が出るという人であれば、朝はゆっくりと出社し、午後頑張って仕事をこなせば良いのです。

このように、自分の中で最適解を探し、効率的な働き方を追求・実現できる点はフレックスタイム制の最大のメリットといえます。

ワークライフバランスを考えて働ける

今の時代はワークライフバランス、つまり仕事とプライベートのバランスを考えながら働きたいと考えている人が増えており、企業側も従業員の働き方を見直す必要があります。

小さい子どもを育てる女性が働きやすいようにサポートしたり、女性だけでなく男性も育児を積極的に行える環境を整えたりすることは、近年企業としての義務と言っても過言ではありません。

仮に小さい子どもがいる従業員が幼稚園や保育園に送らなければならない場合、就業開始時間が定められていたら家庭によっては負担になってしまうこともあるでしょう。

フレックスタイム制であれば、保育園に子どもを預けてから少し遅い時間に出社したり、こどもを迎えに行くために早めに退勤したりすることが可能になります。

フレックスタイム制は自分だけでなく、家族の都合に合わせて柔軟にアレンジ可能なので、家族に過度な負担をかけずに仕事もプライベートも諦めずにバランス良く日々の生活を送ることができるようになるのが嬉しいポイントです。

フレックスタイム制の2つのデメリット

ここまでフレックスタイム制の2つのメリットを紹介しましたが、次はデメリットを紹介します。

- 社員とのコミュニケーションが取りにくい

- 自分で時間管理ができないと難しい

社員とのコミュニケーションが取りにくい

まずフレックスタイム制の1つ目のデメリットとして、他の社員との勤務時間がずれてしまうことが多いため、コミュニケーションが取りにくくなってしまうことが挙げられます。

例えばチームで分担して業務を行う場合や、何かわからないことに関して質問をしたい場合などに迅速なやりとりができないことで業務に支障が生じてしまう可能性は否めません。

また、取引先とのコミュニケーションの際にも同様の問題が発生するため、早めに退勤したり他の人と終業時間が大きく異なる場合は先方から一定の理解を得るために、説明しておく必要があるでしょう。

自分で時間管理ができないと難しい

フレックスタイム制は極論、自分で時間の管理をしていかなければいけません。

1日の労働時間に縛りがない場合、ある時既定時間の1日分よりも短い時間しか働いていない場合、他の日に長く働いてカバーする必要があります。

しっかりと自分自身で時間管理ができていないと、勤怠の締め日に近づいた時に圧倒的に月間の労働時間が足りないということが起きてしまう可能性があります。

時間管理が苦手な人にとっては、注意が必要な働き方といえるでしょう。

フレックスタイム制のメリットデメリットをより詳細に解説している記事もあるので、ぜひ参考にしてください。

フレックスタイム制が向いている人の2つの特徴

フレックスタイム制で働くことが向いている人は、どんな人なのでしょうか?

働く前にしっかりと理解をしておくことが大切なので、ぜひ参考にしてください。

- 仕事とプライベートの両立を重視したい人

- 時間管理がしっかりとできる人

仕事とプライベートの両立を重視したい人

これまでも紹介してきましたが、自身の仕事とプライベートの両立を大切にしたい人が向いている働き方です。

子どもや要介護者がいたり、副業をしたりと理由はさまざまですが、仕事以外にもやるべきことがある人にとってフレックスタイム制は最適の働き方です。

しかし、自由だからといって極端にほかの人と異なる時間で働けるわけではありません。

企業で働く以上は、周囲の人とのコミュニケーションや協力が必要なので、節度を保って制度を活用するようにしましょう。

あくまで、自身が効率良く業務を行いながら、ほかのことも諦めずに充実した日々を送るための働き方であるということを忘れないでください。

実際に入社を希望する企業の従業員が制度をどのように活用しているのかを聞いてみるといいでしょう。

時間管理がしっかりとできる人

フレックスタイム制が向いている人の特徴として、自分で時間の管理がしっかりとできる人が挙げられます。

フレックスタイム制は、時間に非常に柔軟な働き方である一方で、その働き方には自身の責任、管理が強く求められます。

したがって時間にルーズであったり、責任感がなく決められた時間を働くことが難しくなってしまったりする人がフレックスタイム制で成果を残すのは難しいでしょう。

日々の生活を鑑みて、どのように働くのかをしっかりと計画的に考えられる人を企業側は求めています。

フレックスタイム制によって自堕落な生活になってしまう恐れがある人は、最悪の場合は注意勧告や解雇につながってしまう可能性も否めません。

報酬をもらっていることを常に意識して企業に対する責任を果たしましょう。

さいごに

本記事では、裁量労働制とフレックスタイム制について、それぞれの定義、メリット、デメリットなどを紹介してきました。

簡単にまとめると、裁量労働制は働く時間ではなく、成果に対して報酬が支払われる制度で、フレックスタイム制はプライベートを諦めずに効率良く仕事に取り組める制度です。

自身のライフステージややりたいこと、性格に合わせてどの制度が最も自身が効率良く働くことができるかを見極めることが重要です。

就職活動をする際には、企業がどの制度をどのような理由で採用しているのかを確認してみるのもおすすめです。

ぜひ、自身にピッタリの働き方がどれなのかを考えてみましょう。