大企業への就職は高リスク?中小ベンチャーのほうがいいの?

2024年8月27日更新

はじめに

ひと昔前なら、就職するなら大企業、そうすれば将来が安泰と言われていた時代もありました。

しかし、終身雇用がほとんどの会社で成り立っていない現在、大企業に入ることは安泰といえる時代なのでしょうか?

大企業のほうがリスクがあるのではないか、それとも中小企業やベンチャー・スタートアップ企業のほうが良い点があるのではないかといった点で説明します。

本記事は、以下のような人に向けた内容となります。

- 就職活動を始めるにあたり、これから企業選びを考える方

- 基本的な会社の構造や就職後の働き方をイメージしたい方

- 入社した先、社会人としてのキャリアについても考えてみたい方

ぜひ、最後までお読みいただき、皆さんにとって有益な情報となれば幸いです。

あわせて企業分析については、こちらの記事で概観しているので、参考にしてみてください。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

この記事の結論

この記事の結論から言うと、大企業への就職がリスクかどうかについて、完全な正解はありません。

終身雇用が崩れた日本において、大企業の良さは過去に比べればだいぶ弱まってはいます。

大企業に所属することでしか得られない経験がもちろんありますし、大企業だからこそ存在する難しさもあります。

一方で、新卒採用は社会人経験なしに大企業に入れる数少ないチャンスです。

次に、就職活動をするときはキャリア採用となるので、入れる業種、そもそも入りたい会社が期待したタイミングで募集をしていないかもしれません。

新卒採用で大企業に入れるという選択の幅を活かし、自分にとって良いと思うのであれば大企業であろうと、そうでなかろうと、自分が良いと思う選択をしましょう。

大事なのは、内定がゴールではなく、これまでの学生生活よりもはるかに長くなる社会人生活のスタートラインになることを自覚することです。

終身雇用・年功序列の制度がいびつに残ったままの日本

日本が高度経済成長だった時代は、終身雇用制度が多くの企業で採用されていました。

社員をゼロから育て上げ、何十年にもわたってその会社に勤めることで、年々収入や職責が上がっていく年功序列の制度が成立し、ときには猛烈な働き方をしたとしても、団結と根性で乗り越えていく、そういう時代でした。

日本はその甲斐あって、一時期は世界屈指の経済大国になりましたが、バブル崩壊と長い不況によって経済は低空飛行を続けています。

かつてアメリカに次いで世界2位だったGDP(国内総生産)は、2010年は中国に抜かれ3位に、2023年はドイツにも抜かれ現在日本は世界4位です。

日本の経済力が長い不況で弱まっている間、グローバル基準である成果主義が日本の人事制度に入り込んでしまうのは自然な流れでした。

一方で中途半端に終身雇用や年功序列の名残があることで、いびつな状況になっている感が否めません。

良くも悪くも「日本らしさ」のある会社、JTC(Japanese Traditional Company)については以下の記事でさらに詳しく説明していますので、あわせてご参照ください。

「新卒採用」は世界的には独特な制度

実は、みなさんが取り組んでいる「学生の一括採用(新卒採用)」も終身雇用制度の名残といえます。

まだ社会人としての実績がない優秀な学生を、大学在学中の段階で囲い込んでしまい、大学卒業してすぐに雇い入れ、社会人として長い年月をかけて育て上げるという仕組みです。

まさに新卒採用は、終身雇用・年功序列制度の一丁目一番地といえるでしょう。

海外を見れば、新卒採用という概念自体ない会社も多く、その代わり未経験者を一から育てようとする企業も非常にまれです。

つまり、原則は即戦力・中途採用枠での募集となります。

社会人経験のある人たちと同じ土俵で新卒学生も採用活動に参加しなければならないとなると、新卒学生には過酷な市場といえそうです。

未経験でも大企業に入れるのが新卒採用のメリット

終身雇用が崩れてきたのは、日本が長期的な安定成長ができなくなったことと、グローバルの成長市場が終身雇用ではないので、結果としてそちら側に寄ってしまった、というだけです。

実は終身雇用自体は、海外の研究などで評価される動きも出ています。

皆さんの中には最近話題の「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」で、なぜ働く会社の合否が決まるのかとモヤモヤしている人もいるのではないでしょうか。

しかし、実はこれが新卒採用の大きなメリットです。

その会社に入るための特別なトレーニングや実務経験がゼロの人であっても、採用プロセスをクリアできれば、一発で有名企業や大企業に入社できるチャンスがあるのです。

新卒採用の次に就職活動するときは、キャリア採用になります。

自分がもつ経験や実績ベースでの会社選択になり、入りたいと思っている会社の募集が必ずしも開かれているわけではなく、新卒採用に比べれば選択肢は大きく狭まります。

就活生にとって新卒採用はいまも十分メリットのある制度

採用プロセスや評価軸が見えにくく、企業側は「学業に集中してほしい」などという一方、就職活動は在学期間中の時間を多く占有します。

皆さんにとっても、いまの新卒採用という制度に微妙な思いがあるかもしれません。

それでも、毎年、大企業を含む非常に多くの会社が、キャリアや実績や経験を問わない「新卒の学生」を一斉に受け入れようとする制度にはメリットがあります。

多くの企業が一斉に実施しますので、どの会社に応募するかはかなりの裁量があります。

開始時期もおおむね明確なので、大学受験や高校受験などと同様、計画的な準備をすることが可能です。

もし新卒採用の制度がなければ、大学選びの段階で選べる業界がほぼ決まってしまうか、自分自身の力でキャリア育成や実績づくりが必要となります。

大企業に入ることの優位性が弱まってきた理由

ここまでは、新卒採用という制度自体は日本の終身雇用や年功序列制度の名残という説明をしました。

結果として、就活生にとっては幅広い選択肢を与えられているという点でメリットである、つまり、大企業や有名企業も選択肢に含まれています。

しかし、そこで大企業に入ろう!と単純にならなくなってきたのも、いまの時代の特徴です。

ここでは、その理由についていくつか解説します。

大企業とベンチャーの違いや実体験に関して、以下の記事にも詳しく書かれていますのでぜひ参考にしてください。

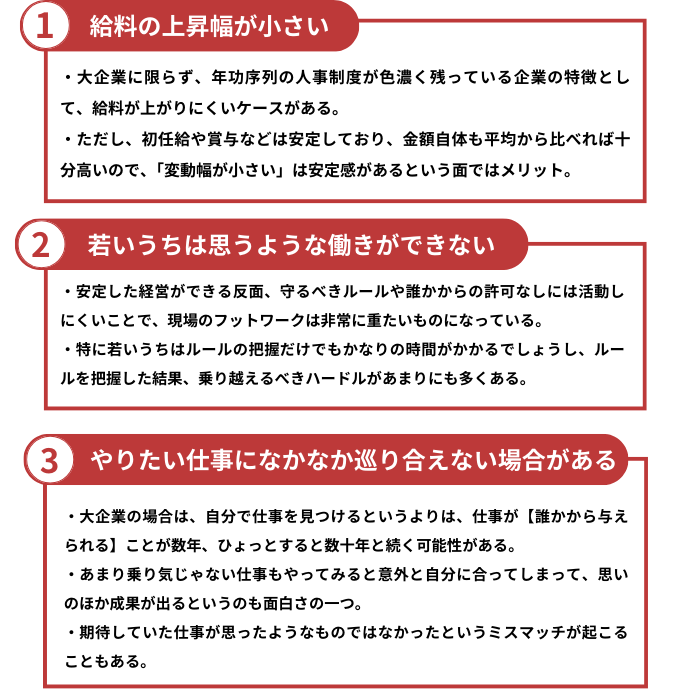

給料の上昇幅が小さい

大企業に限らず、年功序列の人事制度が色濃く残っている企業の特徴といえますが、給料が上がりにくいケースがあります。

特に、すでに多くの管理職・リーダー職を抱えていると、なかなか次世代の人が入り込めず、役割もかわらないので収入が頭打ちになっていくケースがあるようです。

ただし、初任給や賞与などは大企業であれば安定して金額自体も平均から比べれば十分高いので、「変動幅が小さい」は安定感があるという面ではメリットです。

もちろん実力を認められ、実績も残すことができれば、一気に昇進し、責任ある役職に就くことができますが、一方で、同じように考えているライバルも、大企業にはたくさんいます。

ライバルは同期入社のメンバーだけではなく、すでに数年先行して入社している先輩社員、そしてあなたの後に入ってくるであろう、自分にはない特性や強さを持った後輩も含まれます。

学生時代は頭のよさで周囲を圧倒できた人が、社会人特有の成果が出せず、周囲から置いていかれたように感じ、落ちぶれてしまう…というケースも少なくありません。

若いうちは思うような働きができない

特に上場している大企業に入社すると、ルールが非常に多いことに驚く人も多いのではないでしょうか。

コンプライアンス(法令順守)や企業ガバナンス(統制)といったことが、ここ数十年で社会に浸透してきました。

企業は安定した経営ができる反面、守るべきルールや誰かからの許可なしには活動しにくいことで、現場のフットワークは非常に重たいものになっています。

組織のリーダーや責任者になれば、自分に決裁権が出てくるので、自分の考えが比較的組織の行動に反映させやすくなります。

しかし、特に若いうちはルールの把握だけでもかなりの時間がかかるでしょうし、ルールを把握した結果、乗り越えるべきハードルがあまりにも多くあることを知るでしょう。

こういったルールや承認にも、経緯がそれぞれ存在します。

中堅以上の社会人になればどう立ち回ればよいか、誰に対してどういった合意をとっていけば物事がうまく進むかも直感でわかるようになるものです。

その経験がない間は「思ったような働きができない、成果も出しにくい」と感じてしまうのではないでしょうか。

組織が大きくなればなるほど、こういった現象が顕著に現れます。

だからといって、自分の手元の仕事だけをこなしていると、全体感を把握して調整するという経験を身に付けることができません。

やりたい仕事になかなか巡り合えない場合がある

大企業でしか獲得できないような大プロジェクトや花形の仕事は、もちろんたくさんあります。

ただし、会社単位ではたくさんの魅力的な仕事の中で、自分の本当にやりたい仕事ができるかどうかはまた別の話です。

もちろん実力や実績も絡みますが、多くの場合は、運やそのときの環境・状況の巡り合わせによって決まってくるものです。

大企業の場合は、自分で仕事を見つけるというよりは、仕事が【誰かから与えられる】ことが数年、ひょっとすると数十年と続く可能性があります。

もっと主体的に!自分で決める!ということが好きな人には、そういった立場になるまでかなり時間がかかってしまうかもしれません。

ただ、やりたい仕事というのは、社会人経験を積んでいくことで見えてくる場合のほうが多いです。

あまり乗り気じゃない仕事もやってみると意外と自分に合ってしまって、思いのほか成果が出るというのも面白さの一つです。

もちろん、その逆、期待していた仕事が思ったようなものではなかったというミスマッチが起こることもあります。

あらためて大企業の良さも再認識する

時代も変わったので、大企業がいいわけではない…とネガティブなトピックを取り上げましたが、それでも大企業だからこそできる点もいくつか取り上げてみます。

結局のところは、それが良いか悪いかというより、自分の望む働き方やこうなりたいという理想像を叶える場所がそこにあるかどうかという判断となりそうです。

日本を代表する企業ランキングについて、以下の記事もぜひ参考にしてください。

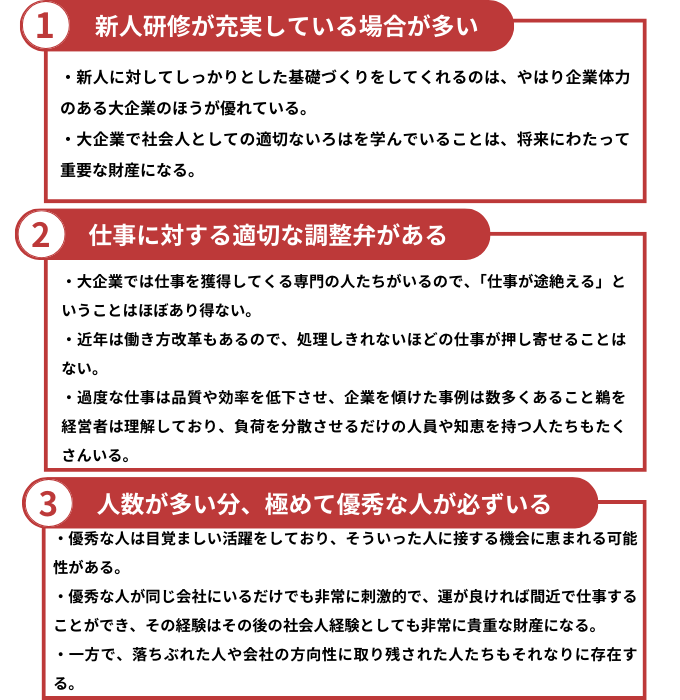

大企業なら新人研修が充実している場合が多い

まだ右も左もわからない新人に対して、しっかりとした基礎づくりをしてくれるのは、やはり企業体力のある大企業のほうが優れていることが多いです。

いまは大企業ですらも人手不足なのですから、新人研修に割ける時間や人員に限りがある点で、中小企業はもっと深刻です。

オンザジョブトレーニング(OJT)といえば聞こえはいいですが、言ってしまえば荒波に揉まれて強くなれという方針です。

教えることがうまい先輩社員につけば良いですが、教育が苦手な人の下で育つと、歪さを持った中堅になってしまうかもしれません(その尖り具合が、良い効果をもたらすこともあります)。

何をするにも基礎がしっかりしていれば、そこから正しく応用ができるようになることは言うまでもありません。

大企業で社会人としての適切ないろはを学んでいることは、将来にわたって重要な財産になります。

ただ、組織によっては、自社やグループ会社でだけ通用するような文化など都合の良い育て方をしている場合もあるかもしれません。

また、いくら研修を受けても、実践として伴わなければ意味がありません。

まだ、経験と実感がないうちにいろいろなことを知識先行で教えられても適切な効果があるかどうか、という点には議論の余地があります。

仕事に対する適切な調整弁がある

大企業では仕事を獲得してくる専門の人たちがいるので、「仕事が途絶える」ということはほぼあり得ません。

大企業にいる限り、常に何かしら忙しく過ごすこととなるでしょう。

また、近年は働き方改革もあるので、処理しきれないほどの仕事が押し寄せることはありません。

過度な仕事は、品質や効率を低下させ、企業を傾けた事例は数多くあることは、経営者は理解しており、負荷を分散させるだけの人員や知恵を持つ人たちもたくさんいます。

これが中小企業やベンチャーの場合、本当に仕事がなくなるという事態は常にリスクとして存在しています。

例えば、2000年代以降でいうと、リーマンショックや東日本大震災、そして新型コロナ流行と、想定外の社会の変化が突然発生します。

このような中、会社には所属しているのに仕事がない、という状況を実際に経験してきた社会人も少なくありません。

会社は、10年後の生存率が10%程度といわれています。

毎月数百件の会社が倒産し、年間ではおよそ7,000~8,000社が倒産しています。

倒産することは、もはや手の施しようのない状況になった結果ですが、倒産はしていないものの、常にギリギリのやりくりで乗り越えている会社も多いです。

利益構造が特定の会社に依存しているような会社は、たった1社の契約が途絶えることで一気に窮地に追い込まれることも中小企業ではよく見られる現象です。

仕事がないことも困りものですが、逆に耐えられないくらいの仕事が押し寄せることや、ある優秀な一人の社員が辞めてしまうことで品質を保てず会社が傾くというケースもよくみられます。

これらを体系立てて解決できる組織力や知恵を持つ人材がいないことも、中小企業やベンチャー企業の弱みといえるかもしれません。

人数が多い分、極めて優秀な人が必ずいる

大企業にいると、当然ですがそれだけ人が多いので、優秀な人は目覚ましい活躍をしており、そういった人に接する機会に恵まれるかもしれません。

中小企業やベンチャーに優秀な人がいないわけではなく、それぞれの分野に秀でた人は必ずいます。

ただし数百・数千人を抱える企業となれば、人と比べて多少優秀、という次元ではない凄腕の人や、常人にはない知見・判断・人徳に優れた人がいるものです。

そういう人が同じ会社にいるだけでも非常に刺激的ですし、運が良ければ間近で仕事することができ、その経験はその後の社会人経験としても非常に貴重な財産になります。

一方で、人数が多い分だけ、落ちぶれた人や会社の方向性に取り残された人たちもそれなりに存在します。

中途半端に困らない収入を得ているせいで、辞めたり自ら律することもせず、クダを巻いて過ごす人たちです。

中小企業だと逆に落ちぶれると本当に会社に居場所がなくなります。

中小企業は人員の流動性が高い=転職して似たような業種につきやすいという点も特徴かもしれません。

規模が小さい分、良く言えば目が届くのでフォローが効きやすい、悪く言えば会社の足を引っ張るのでそうならないように周りが先手を打つ、といえるでしょう。

まとめ

結局どうするのが正解なのかは、誰にもわかりません。

大企業に入ればある程度安定した仕事や研修といった制度がある一方で、自分の思った通りに自由に動けない、ルールや取り決め・根回しといった面倒があります。

中小企業では上記のようなしがらみに比べるとフットワークが軽い一方、ちょっとしたことで仕事が途絶え、会社がなくなるというリスクもあります。

大事なことは、内定を取ることがゴールではなく、入社してからがスタートラインということです。

そこから自分がどんな人間になっていきたいかのイメージを早くつかみ、今日より明日を少しでも良くするような心掛けの維持が重要となるでしょう。

大企業に入っても終身雇用とは言えない時代なので、会社の肩書に依存せず、自分を発揮できる場所を常に探し続けるのが、よりよい働き方なのかもしれません。

ぜひ本記事を参考に、就職活動や、自分の将来についてじっくりと考えてみることもおすすめします。