グループディスカッションの役割の特徴や注意点を徹底解説!

2024/8/15更新

はじめに

「せっかくエントリーシートを通過したのに、グループディスカッションがいつも上手くいかない」

という就活生さんも多いのではないでしょうか。

近年、企業の選考方法として多く取り上げられるようになったグループディスカッションですが、やらなければいけないことや役割分担が複雑なため、無策で挑んでしまうと通過するのが難しくなってしまいます。

そこで本記事では、「グループディスカッションでは、どの役割を選べばいいか」、「役割ごとに向いている人の特徴」などを詳しく解説していきます。

この記事は以下のような就活生を対象にしています。

- グループディスカッションの役割について知りたい

- グループディスカッションの役割で、自分に向いているものを知りたい

- グループディスカッションを有利に進めるコツを知りたい

ぜひ最後までお読みいただき、参考にしていただけたら幸いです。

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

この記事の結論

先にこの記事の結論からお伝えすると、グループディスカッションの主な役割として「司会(リーダー)」、「書記」、「タイムキーパー」、「発表者」、「アイデアマン(役割なし)」などが挙げられます。

人をまとめるのが得意な方であれば、特に司会に立候補するのがおすすめです。

また、積極的に発言するのに苦手意識がある方は、書記やタイムキーパーを選択すると良いでしょう。

特に、臨機応変な対応が得意な方であれば、タイムキーパーとして残りの時間を加味しながら、時間配分できるため、おすすめです。

一方、話すのが得意な人は発表者やアイデアマン(役割なし)として、どんどん意見を発信していくと評価アップに繋がります。

自分のタイプに合った役割を担当することで、グループディスカッションの中でもアピールできる機会が増えるでしょう。

次の章からは、それぞれの役割についての詳細や求められるスキル、注意点などについて紹介していきます。

グループディスカッションの役割

グループディスカッションする前に、まず決めておくべきなのが「役割」です。

チームにおいて、リーダーポジションが何人も必要になることはありません。

反対に、積極的にアイデアを出す人だけでなく、議論を軌道修正するようなポジションも大切な存在です。

ここでは、グループディスカッションの主な役割を5つ解説していきます。

- 司会(リーダー)

- 書記

- タイムキーパー

- 発表者

- アイデアマン(役割なし)

一つずつ、詳しく見ていきましょう。

司会(リーダー)

司会(リーダー)は、その名の通りグループディスカッション全体の司会進行をするポジションです。

それぞれの参加者の意見を上手に引き出しながら、議論のおおまかな流れを管理します。

意見を言いやすい雰囲気づくりや、意見を言っていない人へ話を振ったりなど、ややレベルの高いスキルが求められるポジションです。

司会(リーダー)に求められるスキル

司会(リーダー)に求められるスキルは、以下の通りです。

- 論理的思考力

- 協調性

- 臨機応変な対応力

- 傾聴力

- 視野の広さ

議論を円滑に進めるためには、適切な進行が欠かせません。

司会のポジションは、自分の意見を多く主張するのではなく、議論全体を俯瞰して正しく導く「視野の広さ」が必要となります。

また、一人ひとりの意見に耳を傾ける「傾聴力」や、意見の対立を仲裁できる「協調性」、適切なタイミングで議論の方向性を正す「臨機応変な対応力」なども大切なポイントとなります。

また、司会だけとは言えませんが、自分の意見を主張する際には「論理的思考力」も必須のスキルと言えるでしょう。

司会(リーダー)の評価のポイント

司会(リーダー)が評価されるためのポイントは、ズバリ「グループをまとめられているかどうか」です。

議論の方向性が誤った方向に向いている時に、軌道修正するなども大きく評価されます。

とはいえ、司会ポジションは自分の主張や意見を他のメンバーに強要してしまうのもNGです。

メンバー全員の意見を十分に聞き、納得のいく結論に導くのが最終目標のため、発言が少ない人には「●●さんはどう思いますか?」など、適切なタイミングで話を振るなどの対応も必要となります。

反対に、自分の意見を強く主張しすぎる人には、議論を円滑に進められるように「今は意見を出し切るフェーズだから、他の人の意見も聞こう」など、角が立たないように抑えることも大切です。

気に掛けるポイントが多く、評価されるためのハードルは高い役割だと言えるでしょう。

書記

書記は、議論の内容を記録し、要点を分かりやすくまとめる役割です。

ディスカッションの内容を最後に発表する場合、書記がつくったメモを参考にするため、地味に見えて重要なポジションと言えます。

書記に求められるスキル

書記に求められるスキルは、以下の通りです。

- 一人ひとりの意見をヒアリングし、文章に落とし込む力

- タイピングの速さ

- 要点をまとめる力

書記は、ただ言われたことを全て書き起こすだけのポジションではありません。

出てきた意見を簡潔にまとめ、関連した意見であれば順番が前後していても併記するなど、後で読み返した時に分かりやすいように記載する文章力や構成力が必須となります。

また、議論は限られた時間内で行われるため、ゆっくりと喋ることはほとんどありません。

そのため、一定のタイピングスピードは求められる傾向があります。

書記の評価ポイント

書記が評価されるためのポイントは、分かりやすい文章で議論内容をまとめる力はもちろんですが、議論にもきちんと参加することです。メモに集中しすぎるがあまり、自分の意見を出さないというケースも散見されますが、これはグループディスカッションにおいてマイナスなポイントとなってしまいます。

そのため、書記として高い評価を得るためには、議論に積極的に参加しながらも、書記としてわかりやすいメモを残すという複数のタスクをこなす必要があります。

タイムキーパー

ほとんどのグループディスカッションは、時間制限が設けられています。

例えば、「テーマに対しての結論を30分以内で出し、1分間で簡潔に発表する」というものです。

グループディスカッションの役割の中で、タイムキーパーは一見簡単そうに見える役割かもしれません。

しかし、ディスカッションをスムーズに行うには、「テーマの前提条件は5分間で決めて、議論を15分で行い、結論を10分で出す」など、時間配分を細やかに行うことが最も大切となります。

「時間内に意見がまとまらなかった」というのは、グループディスカッションにおいて致命的なミスと言えます。

そのため、時間を管理するタイムキーパーは他の役割と同様、またはそれ以上に大事な仕事と言えるでしょう。

タイムキーパーに求められるスキル

タイムキーパーに求められるスキルは、以下の通りです。

- 時間を管理する能力

- 臨機応変に時間配分を変更する能力

タイムキーパーは、「残り●分です」という風に、残り時間を告知するだけの存在と思っている人も多いかもしれません。

しかし、実際には議論の進み具合に応じて、柔軟に時間管理する必要があるポジションです。

タイムキーパーも書記と同様、自分の仕事にのみ集中していればいいわけではありません。

意見を交わしながらも時間を管理し、進行具合によっては作業時間を短くしたり、あるいは長くしたりする必要性も出てきます。

「全員の意見が聞けていないため、1分だけ結論をまとめる時間を削ります」など、残り時間だけでなく時間配分についてもメンバーに告知するなど、高いスキルが必要となるポジションだと言えるでしょう。

タイムキーパーの評価ポイント

タイムキーパーの評価ポイントは、「タイムキーパーとして、時間配分を適切に行う」ほか、「役割を全うしながら、議論にもしっかり関わっているかどうか」です。

とはいえ、「意見を述べねばならない」と気負うことで時間が大幅に過ぎてしまうのも、マイナス評価に繋がってしまいます。

こうした事態を避けるためには、あらかじめ余裕を持った時間配分を取っておき、議論の進行度に合わせて「あと2分ほど議論を続けても大丈夫です」「余った時間は発表の練習に使いましょう」など、適切に声掛けするのも大切です。

発表者

発表者の役割は、ディスカッションを通して出た結論を、全員を代表して発表することです。

書記がまとめたメモの内容をもとに、かみ砕いて分かりやすく伝えることが多いです。

素晴らしい結論が導き出せても、発表の内容が回りくどく分かりにくいと、チーム全体の評価が下がってしまうため、非常に責任あるポジションです。

発表者に求められるスキル

発表者に求められるスキルは、以下の通りです。

- プレゼンテーションスキル

- 理解力

- トーク力

発表者は、議論の内容や核心をしっかりと理解し、プレゼンテーションとして落とし込む能力が求められます。

さらには、議論のテーマから出た意見、導き出した結論まで、理路整然と語るトーク力も必要となります。

また、一言で「プレゼンテーションスキル」と言っても、聞きやすいスピードで話す力や、抑揚を付けた話し方、難しい言葉をかみ砕いて説明する力など、さまざまな能力が求められます。

反対に、プレゼンテーションに自信がある方ならば、ぜひチャレンジしてほしいポジションでもあります。

発表者の評価ポイント

発表者の評価ポイントは、上記のスキルが発揮できているかどうかに加え、わかりやすく自分の表現で述べているかという点です。

書記が作成したメモを読み上げるだけでも、発表として成立できますが、発表者として高い評価を得るためには、内容をより分かりやすく話す必要があります。

また、書記やタイムキーパーと同じく、議論にもしっかり参加しているかどうかも評価のポイントとなります。

また、グループで導き出した結論を正しく理解しているかどうかも、評価に繋がります。

ディスカッションの最後で、「発表はこういう結論で行います」という確認の時間を設けるなど、メンバー全員が納得できるようなプレゼンテーションを心掛けましょう。

役割なし(アイデアマン)

5人以上のグループでディスカッションする場合、役割が振り分けられないメンバーも出てきます。

しかし、役割のないメンバーも、「アイデアマン」として、積極的に意見を出すなどの役割があります。

また、書記以外のリーダー、タイムキーパーなどの役割のサポートをするのも、このポジションの役割と言えます。

議論が脱線した時には、リーダーでなくとも方向修正をすると評価に繋がりますし、議論が延長した時は「結論を決めるのを、少し早めに行いましょう」と声掛けをするなど、できることは無限大です。

役割なし(アイデアマン)に求められるスキル

役割のないメンバー(アイデアマン)に求められるスキルは、以下の通りです。

- コミュニケーション能力

- 豊かな発想力

- 周囲への配慮スキル

役割がない方は、主に議論の活性化に努める必要があるため、そのためのスキルが求められます。

他の人がなかなか思いつかない豊かな発想力や、既出のアイデアとは違う視点を持った意見などを出す力があれば、チームへ大きく貢献できます。

また、周囲の様子を見ながら足りない部分を補う、配慮やコミュニケーション力があると、非常に高い評価に繋がりやすくなります。

役割なし(アイデアマン)の評価ポイント

役割がない方の評価ポイントは、チーム全体のサポートをしながら議論に参加しているかどうかです。

タイムキーパーや書記などの役割は、自分の仕事に集中するあまり、なかなか多くの意見が出しにくい傾向があります。

その分、アイデアをたくさん出したり、意見を述べているかどうかは非常に見られています。

消極的な方が役割なしに割り当てられてしまうと、うまく喋れず、低い評価となってしまう可能性があります。

積極的に議論を活性化し、ディスカッションの流れを作ることで大きく注目を集められるでしょう。

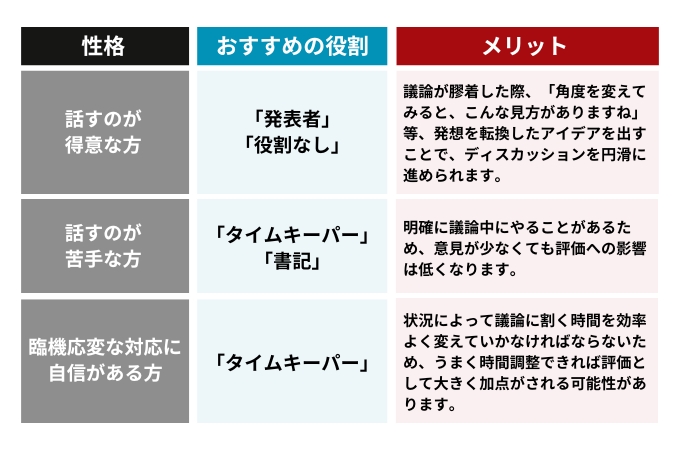

性格別のおすすめの役割

グループディスカッションにはさまざまな役割がありますが、積極性の高さや得意な分野によって、おすすめの役割は異なります。

「話すのは苦手だけど、人の話を聞くのは得意」

「最初の意見を出すのは苦手だけど、応用力には自信がある」

など、あなたの強みや弱みに合わせて、おすすめの役割をご紹介します。

話すのが得意な方

話すのが好きな方や得意な方は、「発表者」や「役割なし」がおすすめです。

目立つ役割を求めるがあまり、司会などに立候補しがちですが、実は司会はヒアリング力(傾聴力)の方が大切なポジションのため、発信するのが得意な人向けの役割とは限りません。

議論が膠着してしまった時も、「角度を変えてみると、こんな見方がありますね」など、発想を転換したアイデアを出すことでディスカッションを円滑に進められます。

その際、タイムキーパーや書記といった議論中の役割があると、議論に割く能力が100%発揮できません。

反対に、もし話すのが得意で司会に抜擢された場合は、いつもより「周りの話を聞く」ことに意識すると良いかもしれません。

話すのが苦手な方

グループディスカッションは、話し合いをしながら課題を解決していくものです。

意見を積極的に主張することは必要不可欠ですが、「話すのが得意ではない」という方もいるでしょう。

そういった方は、「タイムキーパー」または「書記」がおすすめです。

タイムキーパーも書記も、意見を言わなくてもいいというわけではありません。

しかし、他の役割に比べ、明確に議論中にやることがあるため、意見が他の人より少なくても評価への影響は低くなります。

また、書記の場合、議論の内容を書く際、客観的に意見をまとめることになるので、テーマに関して不足しているポイントなども見えてきやすくなります。

そのように見えてきたポイントをアイデアとして主張すれば、「誰も気づかなかった視点を周知した」という評価を得やすくなります。

臨機応変な対応に自信がある方

臨機応変さに自信がある方は、はタイムキーパーを選択すると良いでしょう。

タイムキーパーは、状況によって議論に割く時間を効率よく変えていかなければなりません。

うまく時間調整できれば、評価として大きく加点がされるかもしれません。

また、どちらかというと意見を出すのが苦手な人であっても、タイムキーパーとしての責務を全うすることで、意見が少なかったという点をカバーできます。

もちろん、まったく発言をしない人や、議論に対して意見を出さない人、相手の意見を否定ばかりする人だと、マイナスな評価になってしまうため、一定数の発言は意識するようにしましょう。

役割に関する注意点

グループディスカッションは、それぞれの役割が力を発揮することで成功に導けます。

しかし、各役割毎に注意すべき点は異なるため、「急に司会を任されたが、何を意識すればいいか分からない」などと戸惑う人も多いようです。

ここでは、役割別の注意点をまとめています。

希望の役割が回ってこなかった時も、これを参考に落ち着いてディスカッションに集中しましょう。

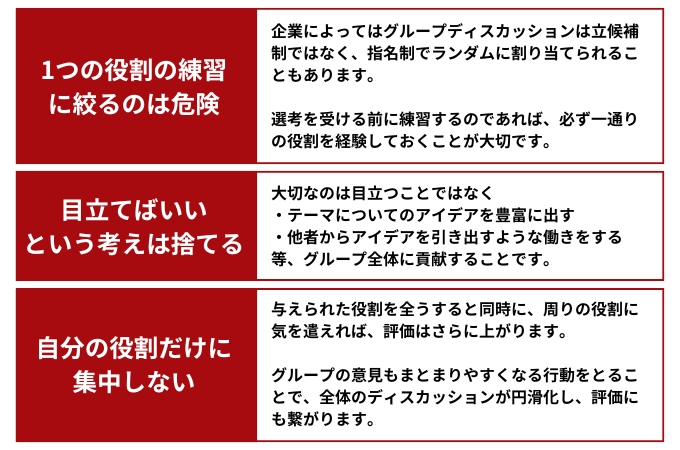

1つの役割の練習に絞るのは危険

グループディスカッションのある企業を受ける場合、事前にディスカッションの練習をしておくのがおすすめです。

しかし、練習の際に「自分は司会が得意だから」と、1つの役割ばかり練習するのは、非常に危険です。

何故なら、企業によってはグループディスカッションは立候補制ではなく指名制でランダムに割り当てられることもあり、当日になっていきなり未経験の役割を担うこともありえるからです。

そのため、選考を受ける前に練習するのであれば、必ず一通りの役割を

経験しておきましょう。

もちろん、自分の得意分野を理解し、その能力を伸ばすことも大切ですが、「話すのが苦手だから、書記かタイムキーパーしかやらない」というように、極端な練習はしないようにしましょう。

目立てばいいという考えは捨てる

グループディスカッションにおいて、「目立った方が評価が上がる」と勘違いしている人も多く見られます。

しかし、これは誤りで、目立つのが必ず良い評価につながるとは限りません。

大切なのは目立つことではなく、テーマについてのアイデアを豊富に出したり、他者からアイデアを引き出すような働きをすることで、グループ全体に貢献することです。

一方で、「話が脱線しているのにしゃべり続ける」、「他人の意見を聞かず、自己主張ばかり激しい」など、いわゆる「クラッシャー」として目立ってしまうケースも見られます。

そうした状態では、いくら目立っていても「グループの雰囲気を壊している」という評価を受け、選考に落ちてしまうこともあります。

ここぞという時に必要な意見を簡潔に話したり、反対意見を言う前に人の意見をポジティブに受け取ることなど、目立たなくともちょっとした行動が評価に繋がることもあることは、知っておきましょう。

自分の役割だけに集中しない

グループディスカッションでは、与えられた役割を全うするのも大切なポイントです。

しかし、同時に周りの役割に気を遣えれば、評価はさらに上がります。

そのため、自分の役割に余裕のある場合は積極的に他の役割のサポートを買って出ましょう。

例えば、司会を担当している就活生が上手に発言を促せていない場合、役割がなんであれ「●●さんはどうですか?」と司会のサポートとして話題を振ってあげるのも非常に良い動きです。

グループの意見もまとまりやすくなる行動をとることで、全体のディスカッションが円滑化し、評価にも繋がります。

ただし、その際に自分の役割が疎かになっては元も子もないので、自分の役割を果たしたうえでの行動というところは注意しましょう。

まとめ

本記事では「グループディスカッションの役割が分からない」という就活生に向けて、それぞれの役割の詳細や、求められるスキル、注意点などについてご紹介しました。

グループディスカッションは非常に難しい選考課題のため、「課題を解決できるか」を重視しがちです。

しかし、グループディスカッションで最も重視されているのは、役割を全うしているかどうかや、他のメンバーへ配慮できているかなどのプロセスだと言えます。

例えば、「どんな人の意見も、いったん好意的に受け止めてから違う意見を述べる」、「議論の結論が誰かの主観だけで決まりそうなとき、待ったをかけて周囲の意見を聞く」などの姿勢は、非常に大きく評価される傾向があります。

そうした姿勢が評価され、チームとしての結果が悪かったとしても、次の選考過程に進むことも考えられます。

「自分が目立てばいい」という考えではなく、「チーム全体が評価されるにはどうしたらいいか」を意識しながら立ち回るようにしましょう。

また、グループディスカッションでやってしまいがちな失敗に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

こちらもぜひ参考にし、グループディスカッションを突破してください。