【院生就活】M1の就活スケジュールと応募方法、対策まとめ

2024/9/1更新

はじめに

大学院に入って研究を頑張ろうと意気込んでいる大学院生は多いですが、M1のうちに就活の準備もしておかなくてはいけません。

研究だけに集中してしまうと、就活準備が遅れて内定が取れないという事態にも陥ってしまうでしょう。

就活で納得のいく結果を残すためには、スケジュールを把握してM1ならではの就活の進め方を心得ておく必要があります。

そこで本記事ではM1の就活スケジュールや企業への応募方法、理系特有の就活必勝法を解説します。

以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

- M1の就活は何をすべき?

- 研究との両立が難しそう…

- 理系特有の就活の進め方ってなに?

地方のM1で首都圏の優良企業を目指すならジョーカツ!

シェアハウス・交通費補助など東京での就活を支援

無料で利用OKの個室シェアハウスから、

専任キャリアアドバイザーによる

オンライン就活対策面談までフルサポート

首都圏の注目企業への就職ならジョーカツ

首都圏M1で優良企業を目指すならスタキャリ!

700社の中から志向や適性に合った首都圏の成長企業・優良企業を紹介

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削、模擬面接、各種セミナーも実施

首都圏の注目企業への就職ならスタキャリ

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

どちらの応募方法で就活する?

まず押さえておきたいことは、理系には就活の応募方法が2つあるということです。

応募方法は「推薦応募」と「自由応募」の2つです。

「推薦応募」は学校もしくは教授から企業に推薦を出してもらい選考へと進んでいく就活方法です。

応募人数に上限が設定される場合もあるので、その場合は学内(研究室内)での選考(選抜)があります。

学内の選考に通過しても企業の選考で不採用となるケースもあるので「推薦応募=内定」ではないことを理解しておきましょう。

一方で、「自由応募」は文系の学生と同じように自ら企業にアプローチして、インターンシップや説明会、エントリーシートの提出、面接といった選考に進んでいきます。

どちらの応募方法で就活を進めるのか、あるいは併用しながら進めるのかで戦術が変わってきますので、中途半端にならないように就活を始める前に決定しておくことが大切です。

もし、どちらがいいか躊躇する場合は教授やキャリアセンターに相談して客観的なアドバイスをもらうようにしましょう。

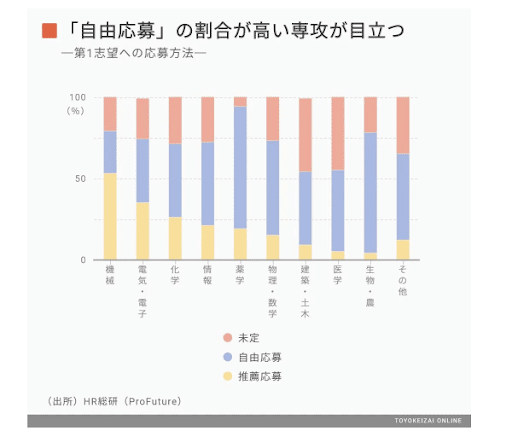

理系の推薦応募の割合

「なるほど、どちらの方法でアプローチするのか決めないといけないのはわかりました。でも、みんなどのように進めているのでしょうか?」

ここに東洋経済オンライン「1000人調査で見えた「理系院生」の就活のリアル」の記事があります。

同記事によると、推薦応募の割合が多いのは「機械(53%)」、「電気・電子(35%)」といった製造業に不可欠な工学分野で推薦制度がいまも生きているようです。

一方で、「化学」も伝統的工学分野といえますが、26%と意外と低い結果となっています。

いずれにしても、理系の中でも専攻により推薦応募の濃淡があるようです。

なお、推薦を利用する理系就活生の比率は徐々に下がってきており、推薦応募で内定を獲得している学生も並行して一般応募したり、逆求人サイトでスカウトを利用するケースも増えてきています。

「推薦」と「自由応募」のメリット・デメリット

「就活の応募方法を決めるにあたって、両応募のメリット・デメリットも知っておきたいのですが…」

推薦応募と自由応募それぞれのメリット・デメリットをまとめてみると以下のとおりです。

【推薦応募のメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

?

【自由応募のメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

なお、新卒採用を実施するすべての企業が学校推薦を行うわけではなく、学部によっても異なります。

また、企業によっては、年度によって学校推薦を実施しない会社もあります。

「昨年は学校推薦があったから今年もある」とは限らないので、その場合は自由応募も視野に入れておくことが大切です。

自由応募ならインターンシップは必須

もしあなたが両者のメリット、デメリットを比較して自由応募を選択するなら、インターンシップの参加は必須です。

なぜなら、インターンシップの参加を通じて内定をゲットした割合が約4割(41.7%)、そのうちその企業に就職する割合が約8割(77.2%)という経済産業省が実施した「学生・企業の接続において長期インターンシップが与える効果についての検討会 学生に対するアンケート調査結果(令和元年度)」があるからです。

これは無視できない数字ですよね。

インターンシップというと職業体験や就職後のミスマッチを防ぐといった意味合いが強かったですが、企業側から見ると選考の一過程という色彩が年々強まっています。

実は30分とか1時間という短い尺の中で、面接で色んな質問を行っても、ハッキリ言ってその学生が会社に入って活躍するかどうかは不透明なんです。

筆者の場合も結構ハズすことが多かったです。

入社してから「え?、面接ではあんなに優秀そうに見えたのに…」というケースが多々ありました。

それだけ人間の目は当てにならないということですね。

それよりもインターンシップで実際に仕事をしてもらったり、グループディスカッションやワークをさせたほうがその学生がどのように考え、行動するのかといったふるまいを直に見れるのでジャッジしやすいのがホンネです。

また、インターンシップは表向きは選考ではないので、内閣官房が出している就職・採用活動の日程に抵触せず隠れ蓑になり、水面下で選考を進めやすいのです。

というわけで、インターンシップ=選考の様相を呈してきます。

それではインターンシップを成功裏におさめるために、M1就活生がどのように就活を進めていけばいいのかを次の章で解説していきます。

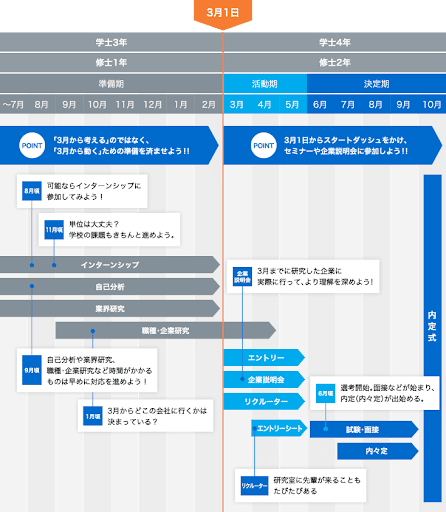

M1の就活スケジュール

それでは気になる就活のスケジュール感と、何をいつまでにすればいいのかといった準備と対策について解説していきます。

2021年卒以降、経団連が定めた就活スケジュールは廃止されることとなり、政府に引き継がれました。

現在の就活・採用スケジュールは企業側の広報活動開始が卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降、採用活動開始が卒業・修了年度の6月1日以降、正式な内定日が同10月1日となっています。

つまり、本格的な就活が解禁となるのはこれまでと同じM1の3月です。

ここから会社説明会が始まり、エントリ―シートの提出、SPIやWebテストの受験を進めていきます。6月に選考が始まり、内定が出るのは10月となります。

一方、経団連に所属していない中小企業やベンチャー企業、外資系企業では、この就活ルールとは無関係です。

推薦での応募やインターンを経た場合などでは、早ければ3月から4月に内々定が出ているケースもあります。

以下がザックリとした就活スケジュールです。

大切なことはM1の3月1日になって「さあ、就活をはじめよう!」といった動きでは遅すぎます。

先ほども言いましたが、インターンシップでほぼ決まると捉えて、M1になったらすぐ就活準備を始めるぐらいで丁度いいです。

ただし、早い準備が大切だからといって、学業をおろそかにするのも禁物です。

特に理系は「学業中心の選考」になります。

学生時代にどんな勉強をしてきて、どんな専門が会社で活かせるのか、文系にはない評価ポイントが重視されます。

この辺りが面接で深堀りされますので、勉強内容が浅いとプロの面接官が一発で見抜きます。

ゼミや研究室、学会発表などで忙しい理系学生ではありますが、就活スケジュールを頭に入れつつ、時間管理とスケジュール管理を意識して準備することが就活の成否に直結します。

「そういわれても、就活と学業の二刀流をどう両立させたらいいいんですか?」

こんな不安もあると思いますので、次の章でその秘訣をお伝えしますね。

学業と就活を両立させる秘訣

大学院生が学業と就活を両立させる方法ですが、魔法のような秘訣はなくて現実的には大きく2つです。

- 推薦制度を利用する

- M1になったらすぐに就活準備に着手する

1つずつ見ていきましょう。

①推薦制度を利用する

まず学業と就活を両立したいのであれば、文系にはない理系特有の推薦制度を利用するというのが一手です。

メリット・デメリットのところでもお伝えしましたが、推薦制度は自由応募に比べて内定率が高く、選考プロセスを省略するパターンが多いので、比較的短期間で就活を終了させることができます。

このメリットを使って、できるだけ就活を省力で終わらせ、学業にそのエネルギーを充当するには最良の方法だといえます。

ただ、内定を辞退できないとか、選択肢の少ないなかでの就職なので、そんなしがらみを回避したい人は自由応募でガンバるしかないですね。

②M1になったらすぐに就活準備に着手する

じゃ、自由応募で学業と就活を両立させる方法は何かというと、M1の序盤のような比較的余裕のある時期に就活を進めておくことです。これしかありません。

それができていれば、M2に上がったときにアタフタせずに済みます。

逆にそれができていないと、大学院生は学部生のように講義だけではなく、研究や学会準備もやる必要が出てくるため、時間を作るのが難しくなり、両方がとん挫する羽目に陥ります。

なので、就活準備だけはM1に上がったら、すぐに動くといった初動が何にも増して大切です。

以下の記事でも理系学生の就活と研究の両立方法を紹介しているので、合わせてチェックしておきましょう。

就活で絶対やるべき2つの準備

「それでは、M1になってすぐに準備することって何ですか?」

それは2つあって、「業界研究・企業研究」と「自己分析」です。

業界研究・企業研究

まず「業界研究・企業研究」では自分はどんな業界に興味があって、その業界にはどのような企業があるのかをみていきます。

業界や企業について研究を進めていくことで、自分が入りたい分野なのか、自分の持っているスキルが活かされるのかなど、ある程度の事前情報が入手できます。

その中でおぼろげながら自分の向いてそうな企業を選択するわけですが、インターンシップはその真相を確認するためのチャンスだと捉えて有効利用しましょう。

業界研究に関する詳しいやり方は、以下の記事をチェックしてみてください。

自己分析

次に「自己分析」ですが、自分の人生を棚卸しして、自分はどんな特性があり、どんな強み・弱みを持っているのか、どんな成功体験や挫折経験を積んできたのか、どのような働き方をしたいのかなどを探っていきます。

自己分析により自己PRや質疑応答のネタが生成されてきますので、重要なステップになります。

インターンの申し込みには、「エントリーシート(ES)」や「履歴書」などの書類が必要になることがほとんどです。

これらの書類には「自己PR」や「志望動機」を記入するケースが多いので、企業分析や自己分析をやっておくと早速この場面で活きてきます。

いずれにしても絶対にやっておかねいといけないので、どうせやるなら早めにやっておきましょう。

さいごに

今回は理系学生必見のM1ならではの就活スケジュールや応募方法、就活対策について紹介しました。

M1は文系学生と違って研究と就活を両立しなければいけないですが、早め早めに行動することでほかの学生よりも有利に就活を進められるはずです。

大学院でしっかり研究に打ち込みたいと考えている人は、なおさら早く就活の準備をするのが得策でしょう。

今回ご紹介した学業と就活の両立方法や就活でまずやるべき対策を頭に入れて、効率的に就活を進めてくださいね。