最終面接で落ちる理由5選|不採用フラグと内定獲得のコツを解説

2024/10/10更新

はじめに

「最終面接まで進むのになぜかいつも最後で落ちてしまう」と悔しい経験のある方もいるかと思います。

もし最終面接で落ちる理由が分かれば、面接突破のカギをつかんで内定獲得できるかもしれません。

一次・二次面接とは異なる対策をしないと突破できないので、最終面接を切り抜けるポイントもおさえておくべきでしょう。

そこで本記事では最終面接で落ちる5つの理由や不採用フラグ、面接を突破するためのポイントについて解説します。

以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

- 最終面接の対策法が知りたい

- 最終面接で落とされるフラグを見極めたい

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

企業にとっての最終面接とは

企業にとっての最終面接とは、多くの場合「企業とマッチする人材なのか」が見られています。

企業が新卒採用を行う目的には、組織の活性化や将来を担う次世代の人材育成などが含まれているため「本当にこの学生はうちの企業にあうのか」「しっかり活躍できそうなのか」など見定めようとしているのです。

また、企業の採用活動には広告費や人件費など多くのコストがかかっています。

多くのコストを費やしているにもかかわらず、マッチしない人材を採用してしまうと早期退職されてしまうリスクがあるため、最終面接では企業側も納得感を求めているのです。

就活においても企業側が納得できる材料を提示できるかどうかが内定獲得のカギであり、その大きな要素が「企業とのマッチング度合い」なのです。

最終面接の特徴

最終面接には次の特徴があります。

- 面接官:「社長」「役員」「人事」が基本

- 所要時間:30分〜1時間が目安

ここでは、最終面接の特徴のそれぞれの詳細について解説していきます。

面接官:社長・役員・人事が基本

最終面接は「役員面接」とも言われることもあり、面接官は社長・役員・人事などが担当するケースが多いです。

社長や役員のような会社の方針を決める経営層が面接を行うことで、就活生が「本当に自社に適した人材であるのか」を確認できるからです。

また、役員や人事は社員の成長を多く見てきており「就活生の熱意が本物であるかどうか」「長期的な成長が見込める人材か」などを見極めることに長けています。

最終面接を通過すれば内定獲得という気負いや、企業の役職者を相手に面接をしなければならないプレッシャーを感じるかもしれません。

しかし、経営層と話せる機会は貴重であるため「良い経験である」とポジティブに考えるようにしましょう。

所要時間:30分〜1時間が目安

最終面接の所要時間は、30分〜1時間程度で実施されるのが一般的です。

一次・二次面接でも同等の時間で実施されることもありますが、最終面接ではこれまでの選考の総括としての目的も含まれます。

そのため、さまざまな質問をされる一次・二次面接とは違い、志望動機やキャリアプラン、働き方に対する考え方などについて、掘り下げて確認することに時間が使われます。

内定獲得ばかりに目が向いてしまいがちですが、就職することはゴールでなく社会人としてのスタートラインです。

自分自身の将来の目標を実現できる会社なのか、就活生側も最終面接を通じて見極めるようにしましょう。

最終面接で落ちるかもしれないフラグ

面接官の態度や雰囲気などで、最終面接で落とされるフラグを察知できることもあります。

そこでここからは、最終面接で落ちてしまう可能性があるフラグについて解説します。

ぜひ参考にして最終面接に臨んでください。

面接が早く終わる

面接が予定していた時間よりも早く終わると、もしかしたら落ちてしまうサインかもしれません。

採用したいと思う人材であれば、質問や企業に向けてのアピール時間が増えるため、面接時間が長くなりやすいです。

つまり短時間で終わってしまうと、存分にアピールしきれなかったために早い段階で不採用という判断をされてしまうでしょう。

質問が少ない

面接官から入社後や学生に対する質問が少ない場合も、落ちてしまうサインのひとつ。

面接官は採用したい学生がいれば、より具体的な質問をする傾向にあります。

従って回答への深掘りが少なく、学生を知ろうという意欲が企業に見られない場合は面接官が興味関心を失っている証拠ともいえるでしょう。

面接官のリアクションが薄い

就活生の回答に面接官のリアクションが薄いと感じたら、最終面接では要注意です。

好印象の学生には大きなリアクションをとって共感の意志を示す面接官もいますが、その一方でうなずきなど話を聞いていない場合はあまり良い印象がないかもしれません。

しかし中にはきなリアクションをあえてしないことで学生の反応を確認しない面接官もいるため、あまり気にしすぎないことも大切です。

入社後の具体的な話がない

最終面接で落ちてしまうサインとして、面接官から入社後のくわしい業務内容や配属の希望に関する話がないことが挙げられます。

学生の採用を本気で考えているのであれば、業務内容の説明や入社後の流れについて確認をします。

そのため面接中に不採用と判断されると、業務内容の話を端折ってしまう可能性があるでしょう。

最終面接で落ちる5つの理由

「受かると思っていたのになぜか落ちてしまった」という経験をした就活生の方もいらっしゃるはず。

そこでまずは、最終面接で落ちてしまう5つの理由について解説します。

自分が当てはまるものがないかチェックしてみてください。

入社志望度が低い

最終面接では、入社志望度を最も重視しています。

したがって、その学生が本当に働きたいかどうかをしっかり伝えられないと、最終面接で落とされてしまう可能性が高くなってしまいます。

企業に対する研究不足や、具体的なキャリアプランが不明確だと、最終的に「長期的に貢献できる人材ではない」と判断されてしまうでしょう。

企業理解が不十分

最終面接では、企業に関する深い理解が求められます。

企業理解ができていないと「この学生は本当にうちに興味があるのか」と疑われることもあります。

また入社後に企業の選択肢としてどのように貢献できるか説明する際にも、事前の情報収集が不足していると説得力が欠けて十分にアピールできないでしょう。

企業の方向性と合わない

最終面接では学生と企業の方向性が一致しているかを重視しています。

企業は自社のビジョンや成長戦略に共感し、その方向性にマッチした人材を求めています。

キャリア目標や価値観が企業の方向性と合っていない場合、企業との相性がミスマッチだと判断されてしまうことに。

そのため、自分の目指すキャリアと企業のビジョンがどれだけ一致しているのか明確に伝えることが重要です。

逆質問でアピールできていない

最終面接での逆質問は、学生が企業にアピールするための重要な機会です。

ここでの質問が調べればすぐに分かるような内容だった場合、企業に興味を持っていないと判断されてしまうでしょう。

逆質問は自分のキャリアプランや働き方について企業に確認できるチャンスでもあるので、この機会を活かせるように逆質問を準備しておきましょう。

面接官ウケのいい逆質問の作り方は以下の記事を参考にしてください。

入社意志の確認程度だと軽視している

最終面接を「形式的な入社確認」と考えてしまうと、受け答えが不十分になるリスクがあります。

企業側はたとえ最終面接でも、学生が本当に自社に適しているかを慎重に判断しています。

「適当に答えていてもどうせ受かる」という心づもりでは、その心の内を見抜かれて不合格にされてしまうでしょう。

最終面接でも気を抜かず、自分の熱意や将来の展望をしっかりと伝えることが必要です。

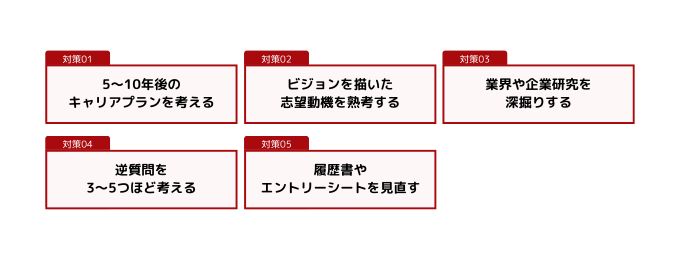

最終面接を突破するためのおすすめ対策5選

最終面接を突破するためには、企業とのマッチング度合が重要ですが、具体的にどうすればいいのでしょうか。

ここでは、以下の項目で最終面接を突破するための対策について解説していきます。

「一次・二次面接と変わらないのでは?」と感じるかもしれませんが、最終面接では志望動機やキャリアプランの一貫性や、入社したい熱意がポイントになるのです。

以降では、それぞれの詳細を解説していきます。

5〜10年後のキャリアプランを考える

具体的なキャリアプランを伝えることで「入社してからもステップアップしてくれるだろう」と企業側は安心します。

その際は「数年後には〜」といった答え方より「3年後、5年後、10年後」のように、具体的に述べるのがおすすめです。

もちろん、キャリアプランの内容は「選考を受けている企業で実現可能なもの」「志望している職種に関連するもの」で考えなければなりません。

たとえば、営業職の採用選考を受けているにもかかわらず「3年後にはバックオフィス業務ができるようになりたい」「10年後には人事総務のような管理業務をしたい」といった内容では一貫性がありません。

「3年後には営業部で売上1位になりたい」「10年後には蓄積したノウハウで人材の育成、マネジメントに携わりたい」といったように、ビジョンを示しましょう。

営業職としてのキャリアの軸にブレがなく、採用担当者も就活生が自社で働いている具体的なイメージをしやすくなります。

企業によっては「そのプランだったら、もう少し早く実現できると思うよ」など、アドバイスをくれることもあるでしょう。

このように、具体的なキャリアプランを伝えることで企業側も具体的な返答ができ会話も盛り上がります。

会話が盛り上がるということは良好なコミュニケーションができていると捉えられ、入社してからも馴染めると評価されやすいです。

もちろん、社会人経験のない就活生が考えるキャリアプランは、現職の人から見れば「見込みが甘い」と思われる可能性もあります。

しかし、重要なのは「入社してから自社にて長期的なプランを考えている」ことです。

物怖じせず自分がどのようなビジョンを描いているのか一貫性と具体性を持って伝えるようにしましょう。

ビジョンを描いた志望動機を熟考する

キャリアプランを考えることに似ていますが、描いたビジョンをもとに志望動機を熟考するのもポイントです。

志望動機は「その会社だからこそ入社したい」という熱意を示すものであるため、「なぜそれをやりたいのか?」と自問自答して掘り下げて考えてみると、内容に厚みを持たせることができます。

ただし、キャリアプランについて質問された際の回答とは違い、志望動機では「5年後、10年後」のように細かく設定しなくても問題ありません。

また、これまでの面接で高い志望動機を伝えてきているため、最終面接ではプラスαの改良を加えるようにすると一貫性を保ちやすいでしょう。

業界・企業研究を深掘りする

最終面接を受ける前に、もう一度業界・企業研究について深掘りしておきましょう。

ほとんどの業種業界において競合他社は存在しますが、入念に業界・企業研究を行うことで他社との差別化ができ、志望理由に説得力が増します。

また、社会人として企業に貢献していくためには「競合他社の強み・弱み」「志望企業の問題点」など、幅広い視点と問題意識をもつことが大切です。

これら深掘りをした意見に対して「なぜそう思うのか?」と自問自答すると、より具体的なものにできます。

「なぜ?」と思う部分は、面接の際に聞かれる可能性が高いです。

自分の言葉で回答できるよう準備することはもちろん、そこから話しが広がった際にも対応できるようにしておくと「自社のことを考えてきている」と評価されやすいでしょう。

逆質問を3〜5つほど考える

逆質問をおこなうのも志望度の高さをアピールできます。

「逆質問って何を聞いたらいいの?」と悩んだ際には、次の質問例を参考にしてみてください。

- 内定をいただけた場合、入社までにどんなことを経験しておくとよいですか?

- 活躍される人はどんな人材だと考えていますか?

- 〇〇様から見て、御社のよいところは何ですか?

上記は一例ですが、面接内で用意していた逆質問の回答が得られてしまうケースも想定されるため、臨機応変に対応できるよう3〜5つほど考えておくとよいでしょう。

また、逆質問を考える際には注意点もあります。

たとえば「面接官が答えづらい内容」「調べればわかる内容」などは「コミュニケーション能力が低い」「企業研究が不足している」と、マイナス評価につながる可能性があります。

履歴書・エントリーシートを見直す

履歴書やエントリーシートを見直すことも、内定を獲得するための重要なポイントです。

これまでの面接と同じように、最終面接においても履歴書・エントリーシートに書かれている内容をベースに質問されるからです。

最終面接の面接官のもとには一次・二次面接の担当者から評価が届いているため、一貫性をきちんと保っているかどうかもチェックされています。

見直しは「軸にブレがない」ことを確認することが目的ですが、採用選考を通じて提出したエントリーシートに記述した内容に不足を感じることもあるでしょう。

その場合は、先の「志望動機の熟考」と同じように「選考で御社を知ることができ〇〇のように感じ始めている」など、プラスαで伝えるようにすると一貫性を保てるため参考にしてみてください。

最終面接を受ける際のポイント

最終面接を受ける際、合格率アップのために次の2つのポイントを押さえておきましょう。

- 一貫性をもって選考に臨む

- 志望度の高さをアピールする

ここでは、それぞれのポイントについて解説していきます。

一貫性をもって選考に臨む

最終面接では、これまでの面接で聞かれた質問を再度受けることがあります。

これは「ブレない軸を持っているのか」「自社への志望度は本当に高いのか」などを確認したいからです。

最終面接の面接官は、一次・二次面接次の選考結果を担当者からのフィードバックを受けていますが、それは文面上で把握しているだけにすぎません。

また、これまでの評価から聞いてみたいことがあれば、これまでにした質問を再度行い、そのうえで掘り下げて確認しようとすることもあるでしょう。

そういった背景から、軸がブレてしまうと「以前の回答と違う」「嘘をついていたのか」などマイナス評価を受けてしまいます。

こうした事態に陥らないためにも、一貫性を意識して最終面接に臨むようにしましょう。

志望度の高さをアピールする

訪問販売の営業マンが自宅に来て、いきなり「商品を買ってください」と言われて素直に購入する人はごく少数であることは言うまでもありません。

採用選考においても「働きたいです」「頑張ります」では内定をもらうことはできないため、自分の特徴や強み、どのように貢献できるのかアピールが必要です。

最終面接におけるアピール内容としては「志望度の高さ」がポイントになります。

先の例のように、訪問販売で十分に商品のアピールがされ、魅力と納得感をもって購入を決めても「別のお宅で売れてしまいました」では時間も労力も無駄になってしまいます。

これは面接でも同様で、面接官は「内定を出したら自社に入社してくれる人材」を求めており、それを証明するために志望度の高さを伝える必要があるのです。

内定を獲得したいのであれば、面接官に安心してもらえるよう「入社してからのビジョンを伝える」「関心のある逆質問をおこなう」などをして、志望度の高さをアピールしましょう。

最終面接に落ちたらどうすればいい?

頑張っても結果が実らず、不採用になってしまうこともあります。

もし最終面接に落ちてしまったらどのようにすべきか、その対処法について解説します。

以下の内容を参考にして、次では内定を勝ち取れるように対策しましょう。

気持ちを切り替える

多くの面接を乗り越えたにもかかわらず、最終面接で落ちるとかなり落ち込んでしまいますよね。

しかしそこで気持ちを切り替えずにメンタルがやられてしまうと、その後の就活にも大きな影響を与えかねません。

もし内定がない状態で最終面接に落ちると、ショックのあまり別の面接でも実力を発揮できないでしょう。

まずは気持ちを切り替えて、ほかの企業に向けて面接対策を行うことが大切です。

反省点を活かして次の面接に臨む

最終面接で落ちてしまったら、その面接で改善できるところを考えてみてください。

企業によっては、落ちた理由を教えてくれることもあるので、もしお祈りメールが送られてきたら落ちた理由を聞いてみるのもひとつの手かもしれません。

もし落ちた理由が分からなければ「企業分析が足りなかった」「自己分析をもっとしておくべきだった」など、最終面接に落ちてしまった経験を活かして次なる成功につなげましょう。

最終面接の対策をする就活生からのよくある質問

ここでは、最終面接の対策をする就活生からのよくある質問についてQ&A形式で解説していきます。

- 最終面接ではどれくらいの人が受かるの?

- 最終面接で対策なしでも大丈夫?

以降で、それぞれの詳細を確認していきましょう。

最終面接ではどれくらいの人が受かるの?

最終面接の合格率は、選考を受ける企業の採用予定人数と応募者数によって異なるため、一般的には、具体的に何人合格するかは公表されません。

また、応募者数が採用予定人数を下回っている状況であっても、入社するに相応しい人材がいなければ内定が出されない可能性もあります。

最終面接まで残った学生は、人事や現場担当者から評価され、経営層に最終的な判断をしてもらいたいと思っている人材です。

合格率は気にせずに、自信を持って、悔いが残らないようアピールすることに専念しましょう。

最終面接で対策なしでも大丈夫?

何を聞かれてもしっかり回答できる自信があれば問題ありません。

しかし、最終面接は一次・二次面接よりも掘り下げた質問をされる可能性が高いため、あらためて対策することをおすすめします。

自分が用意した回答に対し「なぜ?」と自問自答を繰り返し行い、それに対して矛盾がなく説得力があるものか確認してみましょう。

たとえば「A:〇〇という理由で志望した→Q:なぜ他社ではない?→A:〇〇というサービスに魅力を感じたから→Q:なぜ魅力を感じる?→A:今後も発展していく…」のように掘り下げ、即答できるよう対策していれば自信を持って最終面接に臨めるでしょう。

最終面接の対策は労力を要しますが、社会人としてのスタートを切るための大事な機会です。

後悔をしないように最後までできることに取り組んでいきましょう。

さいごに

内定が欲しい就活生にとって、最終面接は「落ちたらどうしよう」「役員相手に失敗しないよう話せるか」など不安を感じることは決して珍しくありません。

また、最終面接は意思決定の場ではなく、通常の選考であることも多いため「もう少しで内定だ」と油断していると取りこぼしてしまいます。

こうした失敗をしないためには、応募企業に対する熱意やビジョンを伝えるといった最終面接に向けた対策が必要です。

最終面接まで進めているということは、少なくとも現場担当者から「一緒に働けそう」「入社しても問題ないのでは」と評価を得ている状態です。

そこから内定を逃してしまうのは非常にもったいないため、本記事で紹介した内容をもとに入念な準備を行っていきましょう。