【就活小論文】楽に作れる!書き方フレームワークや対策を徹底解説(例文付)

2024年8月14日更新

はじめに

以下のように就活小論文にどう対策すれば良いか悩む学生も多いでしょう。

- 書き方が分からない

- 落ちるかも

- どう対策したら良いの?

「書き方がわからない」「落ちるかも」「どう対策したら良いの?」

実は、適切なステップやフレームワークを活用すれば、効果的な小論文を楽に作ることが可能です。

本記事では、就活小論文で企業が見るポイントやテーマと具体例のほか、対策のための準備、作成ステップを解説します。

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

4泊5日の上京就活を応援!満員御礼の就活イベントを今年も開催!

宿泊費完全無料、東京までの交通費補助で負担を減らせます!

最大25社の優良成長企業と就活仲間に出会えるので、今から就活する学生は必見です!

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

1. そもそも小論文とは

就活において、小論文は企業が応募者を評価するための重要な手段です。

ここでは、対策をするうえで理解すべき小論文の概要を解説します。

小論文とは

小論文とは、特定のテーマに対する自分の意見を論理的に述べる文章をいいます。

就活では、テーマにおける学生の考えや論理的思考力を評価するために、活用されています。

小論文では、テーマに対する結論に対して、その考えや具体例などを示し、結論を導き出した根拠を示す必要があります。

論理的な構成が求められるため、就活では、学生の論理的思考力が問われます。

知るべき小論文と作文との違い

効果的な小論文を書くには、小論文と作文の違いを明確に知る必要があります。

作文は、個人の経験や感想を自由に書くものに対し、小論文は、テーマに対して論理的な根拠の下で結論を導くものです。

また、小論文では、「序論→本論→結論」というように、構成に基づいた論理展開が求められますが、作文では、このような構成は必要ありません。

2. 就活小論文で企業が知りたいこと

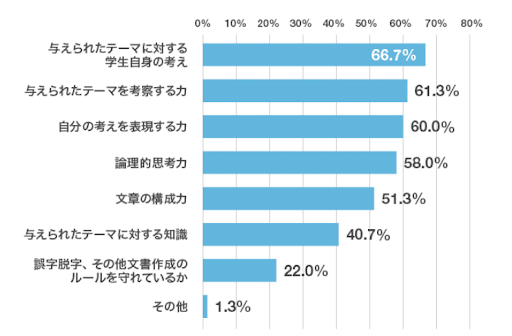

リクナビの調査によると、企業が就活小論文で見る視点が次であることがわかりました。

ここでは、それぞれの内容について詳しく見ていきます。

出典:リクナビ~【就活小論文】書き方の4つのポイント、テーマ、準備方法などを紹介(例文あり)

①あらゆる情報の中から必要な情報を選択する力

まず、色々な情報の中からどの情報をピックアップし、効果的に伝えようとしているのかをチェックしています。

現代は検索すればすぐに情報が取れる時代ですから、どの情報を選択するのか、どの情報とどの情報を組み合わせるかに価値が出てきます。

料理でいうところの「素材」にあたりますね。

「レシピ能力」と呼んでもいいですが、「Aという素材」と「Bという素材」を組み合わせると、どんな料理ができるかを想像できる力を見ています。

これが頭の中で咄嗟にできないと、食べると引くようなマズい料理ができちゃいます。

➁相手の理解を促すために順序立てて加工する力

次に適切な素材(=情報)を集められても、それを上手く順序だてて整理する力がなければ意味がありません。

個々に価値のある情報でも、それがバラバラでまとまっていない状態だったら、読み手に混乱を与えますよね。

たとえば、刺身でいうと加工せずに魚の切り身をドンと皿に載せられても、どのように食べたらいいのか戸惑いますよね。

それよりも、食べやすいように一口サイズに切って、大根のつまや大葉で色合いを出して、見た目だけで美味しそうな盛り付けにすると、見事な刺身に変身しますよね。

要は、同じ素材でもどう加工するかで、相手の印象がガラリと変わるわけです。

そういう意味で、小論文では「盛り付け力」が大切になってきますね。

③自分の経験などを添えたオリジナル性を出す味付け力

情報と情報を組み合わせて、ただ整理するだけでは、そこまでのオリジナル性は生まれません。

そこにあなたの体験や意見を添えるだけで、あなたにしか書けない文章に激変します。

たとえば、カレーで言うと、最後の味付けにガラムマサラやクミンを入れるなど、ひと手間かけるだけであなただけのカレーの味に仕上がるのと同じです。

時々、キレイに整理された小論文を散見しますが、そこには本人の意見や独自性がないので味気のない無味乾燥な文章に見えてしまいます。

論文というと固く見えて、客観的な情報を論理的にまとめるだけで、自分の意見を差しはさんだらいけないのかなと思うかもしれません。

でも、学術論文と就活論文は似て非なるモノです。

こと就活ではライバルの中から、あなたを選んでもらわなければいけないわけです。

なので、相手の好みに合ったオリジナル性をバンバン打ち出していくことが大切です。

➃「話し言葉」から「書き言葉」に変換する力

よく「話せるけど、書けない」といった学生がいます。

よく考えてみると、SNSで見かける文章はすべて「話し言葉」ですね。論文のような書き方をしている人を見たことはないはずです。

一方で、ビジネス文章であれ、社内資料であれ、すべてが「書き言葉」で動いています。

要は、「書き言葉」が使えないと仕事にならないわけです。

したがって、小論文を書かせることで「書き言葉」に変換する力があるのかもチェックしていますね。

➄肝心なところで抜かりがない力

「画竜点睛を欠く」という言葉がありますが、せっかく情報選択のセンスがあって、論理立てて相手を納得させる文章に仕上がってるのに、最後のところで大こけする小論文を見ます。

それは「てにをは」を間違っていたり、「です・ます調」と「だ・である調」が混在していたり、勿体ないなぁといった文章です。

このような文章を見るにつけ、「脇が甘い」「仕事でも肝心なところでミスするんだろうな」といった印象を免れません。

うっかりミスや抜けで、痛い失点を食らわないように注意しましょう。

2. 就活小論文で出される3つのテーマと具体例

次に、就活小論文で出されるテーマと具体例を紹介します。

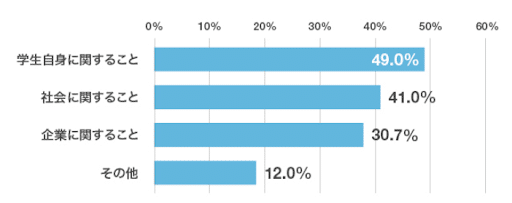

リクナビの調査によると、「学生に関すること」が49.0%と最も多く、次いで「社会に関すること」が41.0%、「企業に関すること」が30.7%と続いています。

ここでは、この3つのテーマについて詳しく見ていきますので、参考にしてください。

出典:リクナビ~【就活小論文】書き方の4つのポイント、テーマ、準備方法などを紹介(例文あり)

学生自身に関すること

学生自身に関する内容は、就活小論文でもっとも多いテーマです。

企業は、このテーマを通じて、学生の価値観や社風に対するマッチ度などを見ています。

そのため、「今までに最も打ち込んだこと」や「今までで1番苦労したこと」など、自分の経験や価値観を問うテーマが挙げられます。

こうした学生自身に関することのテーマでは、自分自身をしっかりと理解したうえで、自分の価値観や強みを具体的に述べることがポイントです。

- 今までに最も打ち込んだこと

- 今までで1番感動したこと

- 今までで1番苦労したこと

- 学生生活で学んだこと

- 自分が成長したと感じた瞬間

- あなたが働くうえで大切だと思うこと

- これまでに最も打ち込んだこと

- 社会に出たらどのような人になりたいか

- 1年後に自分がどうなっていたいか

- 将来の夢は何か

- 学生と社会人の違い

社会に関すること

社会に関するテーマも良く挙げられます。

このテーマの出題意図は、「社会への関心度」「常識的な考えへの問い」の観点で、企業は、学生を見極めることです。

「SDGsに対する自身の考え」や「AIの活用について」など、時事問題や社会問題に関するテーマが問われます。

この対策としては、基本的な知識を押さえたうえで、自分の意見を論理的に述べることが重要です。

- 最近気になるニュースについて

- SDGsに対する自身の考え

- グローバル社会についてどう思うか

- 少子高齢化社会に関しどうしていくべきか

- ハラスメントについて

- 地球温暖化に関しどうしていくべきか

- ジェンダーについてどう思うか

- 働き方改革についてどう思うか

- AIの活用について

- 人権問題についてどう思うか

- 若者の投票率低下について

- コンプライアンスについて

企業に関すること

企業に関するテーマも、小論文でよく出題されます。

このテーマの意図は、学生の企業に対する志望度や関心度などを測る目的で出題されます。

そのため、「入社してから実現したいこと」や「入社後に行いたいこと」といったテーマが問われます。

この対策としては、志望企業に対する理解度や自分のキャリアプランを明確に述べることが求められます。

こうした企業に関することのテーマは、企業の求める人物像に自分をどれだけ合わせられるかが鍵となります。

- 仕事を通してどのように成長したいか

- 入社してから実現したいこと/li>

- 企業に求めることは何か

- 会社が社員に求めると思うこと

- 就職したうえで心掛けたいこと

- 会社で働くうえで何が最も大切な力か

- どうすれば商品の売上を向上させるられるか

- 業界の課題は何か

- 入社後に行いたいこと

- その企業の社会的役割

- やってみたい仕事は何か

3.これで万端! 就活小論文対策のための事前準備

就活小論文は、何の対策もせずに臨むべきではありません。

ここでは、就活小論文を万端にするための事前対策を解説します。

テーマに関する基礎知識を整理する

就活小論文では、前章で紹介した「学生に関すること」「社会に関すること」「企業に関すること」の3つのテーマが主に出題されます。

これらのテーマが出題されても対応できるように、テーマに関する基礎知識を整理し、自分の考えを述べられる準備をしておきしょう。

こうした準備を怠ると、表面的な内容しか書けず、説得力のある小論文を作ることはできません。

テーマに対して、しっかりとした基礎知識を持つことで、論理的で説得力のある小論文を作成することが可能になります。

小論文フレームワークを習得する

次に、小論文を書くためのフレームワークを習得しておくことが重要です。

フレームワークを活用することで、一定の枠組みで構造化し、決まった型で文章化できるため、説得力のある小論文を書くことができます。

代表的なフレームワークには、意見提示型と問題解決型の2つがあります。

それぞれのフレームワークは次章で解説しますが、出題テーマにあった構成や自分の書きやすいフレームワークを選んで、論理的な文章を構成できるよう、フレームワークを習得してください。

小論文作成ステップを身につける

フレームワークだけを習得しても、効果的な小論文を作成するには不十分です。

フレームワークを活かし、効果的な小論文を作成するには、作成ステップを身につけることが重要になります。

「自分の見せ方」「使うフレームワークの決定」「書きながら肉付け」「推敲」を経て、効果的な小論文を書くことができます。

このステップは、「小論文作成4つのステップ」の章で解説します。

4.【楽に作れる】就活小論文の書き方2つのフレームワーク

次に、就活で使える小論文のフレームワークを次のとおり紹介します。

どちらも、効果的に自分の考えを表現するためのツールとなりますので、状況に応じて使い分けてください。

- フレームワーク【1】意見提示型

- フレームワーク【2】問題解決型

フレームワーク【1】意見提示型

意見提示型は、自分の考えや主張を明確に伝えるためのフレームワークです。

この形式では、最初に意見を提示し、それを裏付ける理由・根拠、具体例を示したうえで、最後に意見を総括する結論を提示します。

例えば、「5年後には御社で●●を実現していたい」という結論を最初に提示し、その根拠としての自身の経験や考え、価値観を説明します。

その次に、具体的にどうしたいかを挙げ、最後に、「このような考えの下、5年後には御社で●●を実現していたい」とのように、結論を提示します。

このフレームワークは、自分の主張をしっかりと伝えたいときに有効です。

意見提示型のフレームワークの文章構造は次のとおりですので、これに沿って、文書構造を設計してください。

- 意見(結論)の提示

- 理由・根拠の説明

- 具体的例示

- 結論の提示

フレームワーク【2】問題解決型

問題解決型は、特定の課題や問題の解決策を示すためのフレームワークです。

この形式では、最初に問題提起を行い、これに対する課題とその課題解決の分析のうえで、問題に対する改善の方向性、具体的な解決策を提示します。

例えば、「少子高齢化が進む中で、どうすれば持続可能な社会を築けるか」などの問題を提示し、これを解決するための課題の抽出、課題となる問題の原因分析を述べます。

その次に、課題を解決するための改善の方向性と具体的な解決策を提示します。

するには「〇〇・△△といった課題がある」、この原因は、「〇〇・△△などが問題である」など、

このフレームワークは、問題解決のテーマや、企業が求める課題解決能力をアピールしたいときに適しています。

- 問題の提起

- 課題の提示

- 課題解決の分析

- 改善の方向性提示

- 具体的な解決策の提示

4. 小論文作成4つのステップ

ここでは、小論文作成のステップを解説します。

理解しやすくするため、「5年後のあなたはどうなっていたいですか?」のテーマを例にして説明します。

ステップ1:どういう自分を見せたいかを考える

↓

ステップ2:小論文の構成(フレームワーク)を決定する

↓

ステップ3:書きながら肉付けする

↓

ステップ4:推敲する

ステップ1:どういう自分を見せたいかを考える

文章を書く時にいつも思い出してほしいことが、「いきなり書いてはいけない」ということです。

見切り発車で文章を書くと、途中で思ったことと違ったとか、行き先不明になって、いざ方向転換しようとしても時間がやたらと経過していてタイムオーバーといったことになりかねません。

なので、必ずこの4ステップを順守してくださいね。

最初に大切なことは「どういう自分を見せたいのか?」を考えるということです。

今回のお題だと「5年後の自分」なので、どのような5年後の自分を演出すれば、人事に響くのかを意識することが大切です。

ここで重要なことは、できるだけ志望企業の求める人物像に寄せて書くということです。

やえもすると、自分の考えていることをそのまま単刀直入に書く人がいますが、それが読み手の求める人物像と真逆だった場合、悪い印象を連打している行為と同じですね。

ではなくて、「相手がこんな学生なら採用したいなぁ」と思えるような5年後の自分を提示することが大切です。

ここでは、この企業の求める人物像を「向上意欲旺盛で、ひたむきにチャレンジできる人」だと仮定して、5年後の姿を「〇〇地区ナンバー1のMR(医療情報担当者)になっている」という前提で書いていきます。

ステップ2:小論文の構成(フレームワーク)を決定する

どんな自分を演出したいかが決まったら、次に「意見提示型」か「問題解決型」かのフレームワークを決定します。

この例では、「〇〇地区ナンバー1のMR(医療情報担当者)になっている」という意見(結論)を主張するテーマのため、「意見提示型」のフレームワークを使います。

意見提示型のフレームワークの構成に沿って、文章構造を決定します。

- 意見(結論)の提示

- 理由・根拠の説明

- 具体的例示

- 結論の提示

意見(結論)の提示

〇〇地区ナンバー1のMRになる

↓

【理由・根拠の説明】

ナンバー1になることで貴社の業績に貢献できるから

↓

【具体的例示】

簡単にナンバー1になれるわけはない。色々な障害があるはずだが、最新の医療や医薬の情報を収集してタイムリーに提供し、医者や薬剤師の信頼を勝ち取れば、ナンバー1になれる(反論の反論)

↓

【結論の提示】

医者や薬剤師に有難がられるナンバー1のMRを目指す

というような大枠を考えていきます。

この時点で論理構成がシッカリしてないと、文章を書いても絶対に論理がスムーズに流れることはありませんので、このステップ2が最も重要なステップになります。

ステップ3:書きながら肉付けする

ステップ2の段階では、まだラフなスケッチに過ぎません。

ステップ3は、そのデッサン

- 箇条書き1

- 箇条書き2

- 箇条書き3

に絵の具を塗っていく作業です。

ここでは、できるだけ豊富なバリエーションで、他の学生が使わないような単語を選ぶとオリジナル性が生まれます。

それだけで差別化がはかれ、人事の印象に残りやすい文章に仕上がるというわけです。

ステップ4:推敲する

文章を推敲する際は、必ず声に出して音読してください。

仮に論文の試験が会場で行われる場合も、心の中で黙読するといいです。

声に出すだけで、間違いに気づきやすくなりますし、文章の違和感を感じやすくなります。

- 1文1文が短く端的か?

- 1文が1メッセージになっているか?

- 接続詞を多用していないか?

- 「なので」など口語を使っていないか?

→使うのであれば、「したがって」「だから」 - 「私〜思う」など第1人称を連発してないか?

→論述で主張・考えを述べる場合は1人称だと決まっているから - 誤字脱字はないか?

- 論理に矛盾がないか?

- 伝えたいことに一貫性があるか?

- 文章のテンポやリズムはいいか?

5.就活小論文の例文を紹介(自分自身に関すること)

最後に、前章のステップを経て完成した「5年後のあなたはどうなっていたいですか?」のテーマの例文を紹介します。

「5年後にどうなっていたいか」の例文

5年後は、御社の●●地区ナンバー1のMRを目指します。

この目標を持つことにより、ひたむきにチャレンジする原動力が生まれ、挑戦体験を積み重ねることで自己成長がはかれると共に、ひいては御社の業績に貢献できると確信しているからです。

しかし、MRはお医者様に最新の薬や医療情報を適時提供しなければなりません。

また、仕事は想像以上に厳しく、門前払いになるというお話もお伺いしました。

その現実を乗り越えてナンバー1になるためには、まずはお医者様の信頼を勝ち取る必要があると考えています。

そこで、「歩く医療図書館」と呼ばれるくらい最先端の薬や医療に関する情報をお医者様にお届けし、深い信頼関係を構築したうえで、有難がられるMRとして5年後には常時ナンバー1を取れるように邁進します。

御社から内定を頂ければ、就職活動を終了してから入社までの間、「毎月1冊、医療関係の本を読む事」を自己課題とします。(391字)

この例文では、意見提示型+αで文章の最後に結論を言うだけでなく、「今からできる第1歩」を示しています。

この+αには2つの効果があって、1つ目はこの1文を足すだけで目標の実現性や入社意欲を匂わせることができます。

そして、2つ目は通常の型を少し崩してフィナーレを迎えていますので、オリジナル性が出て印象に残りやすいといったメリットです。

ぜひ、このようなテクニックを使って自分なりのアレンジを加えて、人事の心に響かせてみてください。

6. おわりに

本記事では、就活小論文で企業が見るポイントやテーマと具体例のほか、対策のための準備、作成ステップを解説しました。

小論文は、慣れないと「どのように書けば良いか」などわからず、ハードルが高いと感じる学生も多いでしょう。

しかし、小論文の「フレームワーク」や「作成ステップ」を活用すれば、効果的な小論文を簡単に作成することができます。

本記事を参考に、就活小論文の対策を行い、志望企業の内定を勝ち取りましょう!

4泊5日の上京就活を応援!満員御礼の就活イベントを今年も開催!

宿泊費完全無料、東京までの交通費補助で負担を減らせます!

最大25社の優良成長企業と就活仲間に出会えるので、今から就活する学生は必見です!

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ