【例文あり】「会社選びの軸」を見定める方法・面接のコツ

2024年8月28日更新

はじめに

日本には、約300万以上の会社があるといわれています。

いまはほとんどの業界で人手不足を感じており、志望者にとって「売り手」となっている状況です。

つまり、選択肢が多い分、皆さんがやりたい仕事を選べる状況にあります。

応募を数打ってやっと内定できた会社に仕方なく決める、という時代ではありませんので、主体的に会社を選ぶことを考えていきましょう。

本記事は、以下のような人に向けた内容となります。

- 就職活動を始めたばかりで、最初の取り掛かりを確認したい

- 入りたい業界や会社をまだ決めてなく、会社選びについて知りたい

- 面接で具体的にどう志望会社へアピールするかを知りたい

ぜひ、最後までお読みいただき、これからの就職活動に役立てていただければ幸いです。

上京を志す地方学生ならジョーカツ!

あなたのキャリアを加速させるチャンス!

無料で利用できる快適な個室シェアハウス、

東京までの交通費サポート付き

首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ

首都圏の学生ならスタキャリ!

理想のキャリアを実現へと導く第一歩!

あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、

自分にマッチする優良企業をご紹介

首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ

就活生に人気のコンテンツ

完全無料

この記事の結論

この記事の結論を先にいうと、会社選びの軸とは端的にいえば「業務・業界」「報酬・福利厚生」「地域」を選ぶことです。

その中からどれを選ぶかは、皆さんの働き方の考え方、あるいは皆さんの持つ個性に由来します。

自己分析や企業分析などの情報収集を通して、軸を作り上げていきましょう。

皆さんが就職活動を通して作り上げた会社選びの軸は、実際に社会人になったあとでの「初心」につながる部分です。

困難やハードルにぶつかったときの物事をやり遂げるための力ともなります。

一方、企業側もミスマッチを防ぐために、多くの時間や労力をかけて面接を通じて皆さんの力を見抜こうと苦心しています。

企業側が求める人材は、必ずしも学力の高さや成績の高さに依存せず、その経験値は企業ごとに持ち企業によって大きく異なります。

その会社に不採用になったからといって、あなた自身の評価を否定するものではないこともぜひ覚えておきましょう。

会社選びの「軸」について考える

会社選びの「軸」とは、端的にいえば「どんな会社に入りたいか」をある程度絞り込むことです。

日本中のすべての会社について調べ、採用プロセスに応募し、面接を受けることは絶対に不可能です。

そうであれば、就活生であるあなたがどの方向に進むかを決め打ちしておかなければなりません。

すでに見通しをつけている人であれば良いですが、まだ右も左もよくわからない…という方は、この章の内容を見て、自分の中の心当たりを見つけてみてはいかがでしょうか。

どんなことが軸になるのか?

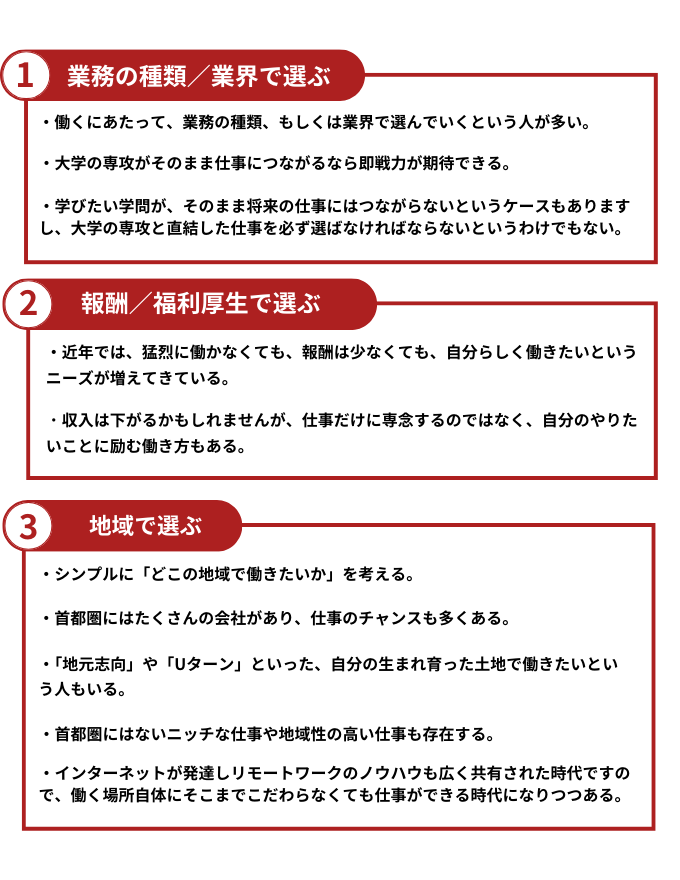

会社選びで考えることとしては、大きく以下の3つがあります。

- 業務の種類/業界

- 報酬/福利厚生

- 地域

もっと細かく分類もできますが、ここではこの3つを考えてみましょう。

業務の種類/業界で選ぶ

当たり前かもしれませんが、働くにあたってはどういった仕事をしたいかを多くの人は考えるはずです。

つまり、業務の種類、もしくは業界で選んでいくという人が多いのではないでしょうか。

すでに大学選びの段階で、この業界で働きたいという思いがある人もいるはずです。

もちろん、大学の専攻がそのまま仕事につながるなら即戦力が期待できます。

一方で、学びたい学問が、そのまま将来の仕事にはつながらないというケースもありますし、大学の専攻と直結した仕事を必ず選ばなければならないというわけでもありません。

新卒採用ではそれが普通のことです。

だからこそ、新卒採用では、業界の種類や業界を幅広く選べるメリットを存分に生かしていただきたいです。

報酬/福利厚生で選ぶ

仕事は無償のボランティアではありませんので、働きに見合った報酬も大切です。

誤解を恐れず端的にいえば、誰にでもできる仕事の報酬は低く、限られた人にしかできない仕事の報酬は高くなります。

ただし、お金がもらえる仕事というのは、常にプレッシャーや責任、他人からの高い期待を背負うものです。

ひと昔前は、そういう地位に就くことを誰もが目指すことが当たり前でした。

しかし、近年はそこまで猛烈に働かなくても、報酬は少なくても、自分らしく働きたいというニーズが増えてきています。

収入は下がるかもしれませんが、仕事だけに専念するのではなく、自分のやりたいことに励む働き方も現在は認められているように思えます。

企業もこういった働き方の選択肢の幅を広げることを「福利厚生」のひとつとしてアピールすることもあるようです。

地域で選ぶ

シンプルに「どこの地域で働きたいか」を考えます。

もちろん首都圏にはたくさんの会社があり、仕事のチャンスも多くあります。

一方「地元志向」や「Uターン」といった、自分の生まれ育った土地で働きたいという人もいるでしょうし、故郷ではないけれど、何かの縁で好きになった地域などもあるでしょう。

また、首都圏にはないニッチな仕事や地域性の高い仕事ももちろん存在します。

首都圏を離れれば報酬面は数字上見劣りする面はありますが、地価の違いなどもあるため、単純に生活水準の差が出るわけではありません。

また、いまはインターネットが発達し、新型コロナの混乱はあったものの、リモートワークのノウハウも広く共有された時代ですので、働く場所自体にそこまでこだわらなくても仕事ができる時代になりつつあります。

会社選びの軸が定まると就活は進めやすい!

会社選びの軸についてどのようなものがあるかが分かったところで、どのように軸にアプローチしていくかについて考えていきましょう。

新卒採用で会社を選ぶことは、人生でも大きな転換点ですので、じっくり時間をかけて考えるようにしましょう。

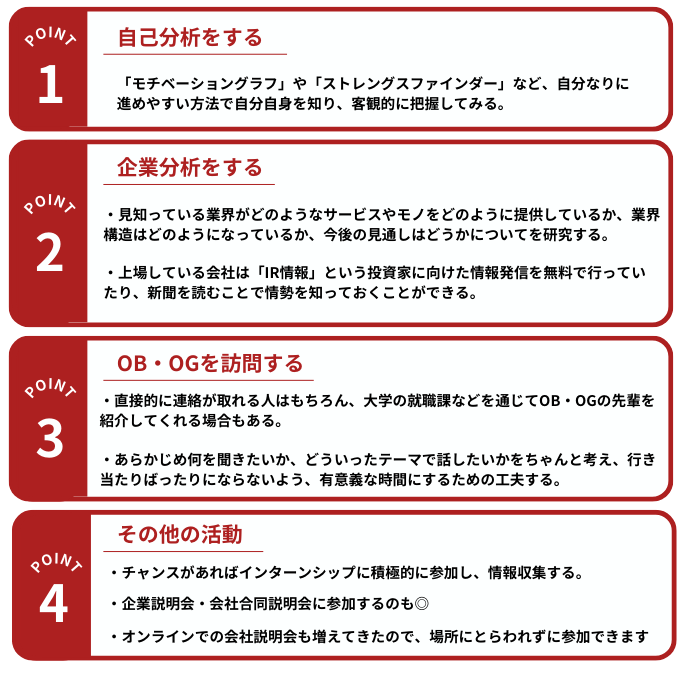

自己分析をする

「自己分析」とは良くいわれますが、具体的にどう進めるかは大事なポイントです。

ここでは自己分析のツールとなる「モチベーショングラフ」と「ストレングスファインダー」の2つをご紹介します。

もちろん、それ以外にも自己分析を進める数多くの手法は、書籍になっていますので、自分なりに進めやすい方法で自分自身を知り、客観的に把握してみましょう。

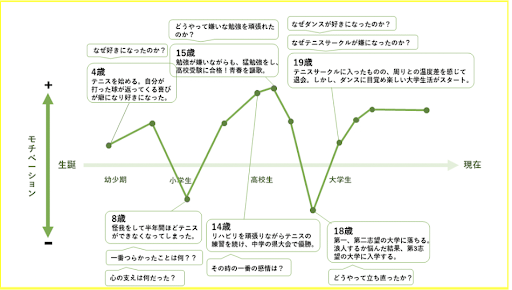

モチベーショングラフ

モチベーショングラフとは、横軸にこれまでの自分の時間の流れ(中学時代、高校時代など)、縦軸にモチベーションの高低を示します。

これまでで記憶に残っている自分に起きた出来事をグラフに表し、視覚的にわかりやすく表現してみてください。

人により、モチベーションが高いイベント(または低いイベント)ばかりを連想しやすい傾向がある場合も、グラフ化により、記憶や経緯、そして自分の特性を深掘りしやすくなるでしょう。

モチベーショングラフの詳細な書き方は、以下の記事に詳しく書いてますので参考にしてください。

ストレングスファインダー

ストレングスファインダーは、米国で50年以上研究され開発されたオンライン才能診断ツールです。

200近くの質問に答えることで、無意識の感情・思考・行動を分析して自分の強みをデータ化することができ、そこから自分の特性ややりたい仕事を見みつけるきっかけにつながります。

ストレングスファインダーは有料で機能によっていくつかの価格帯があります。

機能を省略した簡易版(学生向け)や、自己分析系の書籍などではサービスクーポンが貼付されていることもありますので、必要に応じて選択をしてみましょう。

各種就活サイトなどでも無料でこうした適性診断ができる場合もあります。

一方で、最近こうした自己分析ツールができると学生を誘導して、情報を抜き取ろうとしたり、全く関係のない詐欺サイトに誘導するようなケースも存在します。

こうしたツールは、学生の不安などを極端に煽ったり、不正な広告サイト経由で紹介しようとするため、就職活動の時期には十分気を付けましょう。

以下の記事では自己分析ツールの代表例を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

企業分析をする

見知っている業界がどのようなサービスやモノをどのように提供しているか、業界構造はどのようになっているか、今後の見通しはどうかについてを研究しましょう。

さしあたっての手がかりとしては、その業界の上位企業であればほぼ上場しているはずで、上場している会社は「IR情報」という投資家に向けた情報発信を無料で行っています。

また、新聞を読むこと、できれば複数の新聞を読むことをおすすめします。

業界構造や流れは、普段からある程度広く情報を取っていないと把握しづらいものです。

社会人になれば必然とニュースには触れていく必要が出てきますので、いまのうちに「情勢を知っておく」癖をつけましょう。

OB・OGを訪問する

自分の知っている先輩、サークル出身の先輩など、直接的に連絡が取れる人はもちろん、大学の就職課などを通じてOB・OGの先輩を紹介してくれる場合もあります。

自分に世代が近ければ近いほど、就職活動のころの悩みについても理解があり、相談に乗りやすい面もあるでしょう。

ただし、OB・OG訪問を受けることは義務ではありませんし、相手の都合もありますので、断られたら素直に諦め、実際に接する際も失礼のないようにしましょう。

あらかじめ何を聞きたいか、どういったテーマで話したいかをちゃんと考え、行き当たりばったりにならないよう、有意義な時間にするための工夫をしてください。

OB・OG訪問についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

その他の活動

ある程度絞り込みができているという前提ですが、就活が始まる半年前くらいには、インターンシップが開催される場合があります。

チャンスがあればインターンシップに積極的に参加し、情報収集をしましょう。

企業説明会・会社合同説明会に参加することも役に立ちます。

最近はオンラインでの会社説明会も増えてきたので、場所にとらわれずに参加できますし、オフラインの合同企業説明会では一度で多くの会社についての話を聞くことが期待できそうです。

何をするにも、自分で情報を集めることを念頭に活動していきましょう。

ただ待っていても、自分の求めるような情報は、勝手には集まってこないのです。

インターンシップについて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

就活生も企業も、ミスマッチは避けたい

ここまでは会社選びの「軸」は就活のしやすさとして説明しましたが、もう一つの側面としては「ミスマッチを防ぐ」ことにあります。

企業が採用者を選抜する理由は、限られた予算でできるだけ優秀な人材を確保したいという側面です。

一方で「優秀だけれど社風には合わないかも」といった事情で選考から落とさざるを得ないケースも少なからずあります。

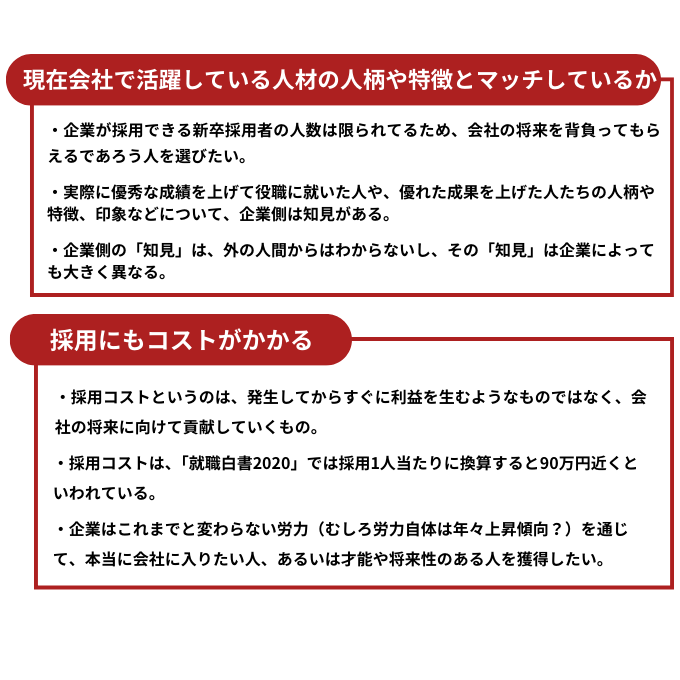

企業には優秀たる人に関するそれぞれの「知見・経験」がある

最終的に会社の上席、ときには社長自らが赴いてまで面接を行うのは、短い時間の中でも細かな所作や考え方、発想の仕方、受け答えの状況などから総合的に皆さんのことを見極めていこうと、採用する側も努力しているのです。

企業が採用できる新卒採用者の人数は当然限られていますし、その中から会社の将来を背負ってもらえるであろう人を選びたいからです。

会社の将来を任せるとは、何十年も働いて役職ポストに就くことだけを意味するのではありません。

会社の名前で業務を行い関係者と接する時点で、その人がどの立場・役職であろうと、会社の看板を背負い会社の未来を担っているのです。

企業は、こうした知見について一定の判断材料・経験があります。

実際に優秀な成績を上げて役職に就いた人や、優れた成果を上げた人たちの人柄や特徴、印象などです。

それは必ずしも高学歴とは限りませんし、大学時代に輝かしい成果を残した人だからということでもありません。

こうした企業側の「知見」は、外の人間からはわかりませんし、その「知見」は企業によっても大きく異なります。

就職活動の中で、会社から不採用を突き付けられたからといって、あなた自身が不適格・評価されなかったというわけではないことだけは、ぜひあらかじめ心に留めておいてください。

採用にもコストがかかる

もう少し現実味のある話をすれば、人を採用することにはお金と時間がかかります。

採用コストというのは、発生してからすぐに利益を生むようなものではなく、会社の将来に向けて貢献していくものです。

その採用コストは、「就職白書2020」では採用1人当たりに換算すると90万円近くといわれています。

近年のオンライン面接が一般的になったことで、採用側は新卒採用に費やす時間や学生と面談する機会や時間が飛躍的に増えたケースもあると聞きます。

機会や人数を増やしても、最終的に採用する人数自体が大幅に増えているわけではありません。

企業はこれまでと変わらない労力(むしろ労力自体は年々上昇傾向?)を通じて、本当に会社に入りたい人、あるいは才能や将来性のある人を獲得したがっているのです。

会社選びの軸を踏まえた面接の回答例

最後に、企業を軸にできているかという点での、面接の受け答えについて紹介します。

採用プロセスで必ずあるのは「なぜこの会社を志望したのか?」です。

聞き方には多少の捻りがある場合もありますが、面接で聞きたい質問とは以下のことになります。

- 志望動機

- 自己PR

- 大学時代の経験

- 雑談、人となりの把握

会社選びの軸が求められるのは、志望動機です。

ここまでしっかりと企業研究や自己分析をしてきたのなら、しっかりと会社選びの軸が出せるようにしましょう。

悪い例

私の会社選びの軸は旅行業界に携われるかどうかです。

なぜなら、私は旅行が好きだからです。

私はいままで10カ国に旅行してきました。

その際に使用した御社のサービスに感銘を受け、私も御社のサービスを提供する側に回りたいと思いました。

よくある志望動機の回答例ですが、良くないポイントをピックアップすると以下の通りです。

①志望動機が顧客目線である

特にBtoC企業での志望動機で多いですが「御社の製品・サービスのファンです」という点が志望動機になっている点です。

きっかけとしてファンであること自体に問題はありません。

しかし面接の段階でも、事業や製品・サービスが好きだから、が最大のアピールポイントだとしたら、採用側としては厳しいといえます。

なぜなら、求めているのは利用する側の意欲ではなく、それを提供する立場としての責任だからです。

顧客視点はもちろん当事者になっても重要ですが、就職活動ではいかに提供する側の目線を持てるかのほうが大切となります。

②深掘りが甘く表面的過ぎる

面接で知りたいのは、あなた自身の深い考察や分析です。

「御社のサービスに感銘を受け」たのはとても良いことです。

しかし、感銘は誰でもできます。

「なぜ感銘したか?」「どういった点が感銘を受けるに値する仕組みだったか?」「自分の経験に基づいてどの部分が印象付けられたか?」について、求められているのです。

良い例

私の会社選びの軸は、旅行業界で、一人ひとりに沿った旅行プランを提案できる企業です。

なぜなら、私は自分の知識や経験で人を喜ばすことが好きだからです。

その中でも旅行は、人の人生観にプラスの影響を及ぼす究極のサービスだと考えています。

私は大学1年生の時にインドに旅行をしました。

そこから人生観が180度変わり、旅が一人の人間に及ぼす影響の大きさを身をもって体感しました。

また友達の旅行をサポートした際に、とても喜んでくれ、自分の経験が役に立つことが嬉しかったからです。

悪い例を改善した回答例になります。

ポイントはさらに3つあります。

①「なぜその会社なのか」の理由が明確

その企業が、業界の中でどのような立ち位置であるか、それによって自分がなぜ志望したのかが論理立てていることで伝わりやすい内容となっています。

②その企業で何を実現したいかの自分なりの目安がある

必ずしもその企業が目指しているビジョンと一致しなくても、自分なりにこう考え、こうしたいということをアピールすることは企業としてもわかりやすいです。

企業ビジョンを理解したうえでアピールや自身の特性と一致していればなお良いです。

③常に自分の経験や実体験に基づいている

言葉ではいくらでも表現できますが、なによりもそれに関する自分の実体験が伴っていることがよりよく、経験をしていればやりとりにもしっかりとした整合性が出てきます。

面接で話した内容の真偽を企業は細かく調べませんが、嘘か本当かは、数多くの人の面談をこなしてきた人事・採用担当者にはだいたい見抜いていると考えてよいです。

まとめ

会社選びの軸がいかに大切であるかという点について、ご紹介しました。

いまはどこの業界も人手不足に悩んでおり、就活生である皆さんは「売り手」の立場にいます。

ぜひ、自分のやりたいことや自分の強みを軸にして、就職活動に臨みましょう。

一方、企業側もミスマッチを防ぐために多くの時間・労力をかけて、皆さんの人柄や才能を見いだそうと苦心しています。

自分にとってどういった観点で会社を選びたいか、どう働きたいかは、できれば就活前に、じっくり考えていただきたいです。

企業側も面接を通じていろいろなことを皆さんから引き出そうとします。

皆さんも胸を張ってたくさん答えられるように備えておきましょう。

そして、社会人になっても初心や自分自身の根幹の土台にある「軸づくり」に励んでいただければ幸いです。

この記事が、皆さんのより良い就活のきっかけになることを願っています。

また以下の記事の参考にしてみてください。